御医:……臣不敢!

武则天:那是怎么回事,整个御医房都是像你一样的草包吗?

御医:古书上说,出此情况,不外乎两例:要么您怀的是大福大贵,要么……

武则天:怀的是个妖孽?你听着,我赐你一旨,如生下来果真是个妖孽,你就一剪子结果了她的性命,毫不留情,懂吗?

御医:臣遵旨!

武则天:王伏胜,抬我进宫!

一行人匆匆地穿行于后宫长长的走廊里,向被幽禁在茫茫雨雾中的勤政殿疾行……

4.大明宫勤政殿 白天 内景

传令官:皇后到!

随着传令官的声音,皇后一行人急匆匆地穿过跪伏在地上的群臣,高高在上,背身而立的李治惊异地转过身。

李治:皇后,你怎么来了?

武则天从王伏胜背上下来,苍白的脸上浮出一丝灿烂的笑意。

武则天:我听说皇上有难处,臣妾愿助一臂之力!

李治:胡闹!你怀有身孕,怎么还这么毛毛躁躁?一旦着凉伤了胎气,你就不怕孩子有个好歹吗?再说,这是朝臣议事重地,无折是不可上殿的,你连这点规矩都不懂了吗?下去!

武则天:臣妾恰恰是有一折相奏,而且恰恰是关于我腹中的婴儿。

武则天微笑以对。

李治:孩子出事了?御医,孩子怎么了?

武则天:臣妾请圣上从速发兵,以缓边境燃眉之急!

武则天说罢随即跪下,重臣皆惊异地侧脸望着武则天。

李治:什么?不是你讲御医说孕期应避免战事,滋养胎气吗?

不是你求我先不要发兵,尽量避讳血光之色吗?

武则天:不错,臣妾是说过。但陛下可曾想到边关生灵涂炭,现在有多少怀孕的母亲正在遭受蛮人的蹂躏,有多少新生的婴儿正惨死在胡人的剑下?您可曾想到一旦突厥得势,长驱直入,李唐江山将会遭到怎样的创伤?陛下的英明又将会遭到怎样的伤害?而一旦我母女成为昏君之妻、庸君之女,那健康长寿又有何意义?你我又将如何面对祖宗的灵魂?国事为大,家事为小,忠孝不能两全,这是自古的真理。对皇室更不应例外,我腹中之子,与大唐基业相比,轻如鸿毛。我诚请陛下念我盼子之心,恕我一时疏忽国事之罪,也请各位忠烈栋梁原谅我一时的妇人心境,陛下,对于您给予我母女的深刻爱怜,我感激涕零,就请您在此赐予我母女一个机会,来报答您的恩情!十月怀胎,我这已是第十二个月了,如今孕期已过,就请陛下大胆发兵吧。我想您未来的女儿也一定会赞同您今天的英明决断!

李治:媚娘,……说得好,媚娘!传旨:命安西都护裴行俭,为定襄道行军大总管,即刻发兵,讨伐突厥。另转告出征将士,你们不仅仅是为大唐山河而战,你们是在为大唐的皇后而战,为大唐未来的公主而战!我未降世的女儿等待着你们得胜还朝的歌声,出征吧!

裴行检:(激动)谢皇上龙恩!不灭突厥誓不为人,皇后深明大义,臣代表出征众将士祝皇后及公主母女平安!请受老臣一拜!

武则天疲惫地微笑,含情脉脉地注视着李治。

李治:谢谢你,媚娘!

武则天终于体力不支,晕倒在大殿之上。

5.武则天寝宫 白天 内景

武则天梦境。

武则天躺在卧榻上,突然被一种神秘的感应惊醒,她睁开眼,发现自己置身于大殿之中,一排排光柱诡秘地穿过大殿的窗子倾泻下来,将她置于光柱的中心。李治高高端坐在龙椅上,望着满案的奏折,轻抚双额。

武则天:(跪伏)皇上,我要做您的皇后。

李治:(惊讶地看着她)抬起头,你是谁?

给活人 我比我活得久

这是我的奢望。前几天一位朋友说:几百年后小说就没了,或者很多年后人类也没了。我循着他的思路想,凉意袭来。就像有一天我跟一人说,如果明天车祸死了,会留下什么?他好像也被什么袭击了一下。这些问题既严肃又可笑。被我说的人照旧去经营他的地位,被人说的我照旧写着小说。什么都没有意义了,贪欲就是意义。

我的贪欲是我活得比身体久点。哪怕只活到一季稻子那么长。

但我觉得自己是献身的。倘若什么希望也看不到,或者什么回报也不到来,那么我还会写。我已经感受到一些东西在阻碍它和我的关系了。比如一次路途遥远的饭局,或者一次耗时数天的旅行。我坐在无望的车辆上,感受着被绑架的痛楚。就像情人待在原地,自己被解送去西伯利亚。这种不能写的痛苦在芥川龙之介的《戏作三昧》里有刻画,我自己也写过一篇《一个乡村作家的死》,我写一个民办教师被劫持着去喝酒,越喝越没有尽止,多次找话要走,被挽留。终于能走时,他骑着自行车在小道飞奔,就像家中书桌是茫茫孤海之上的星星,但车和人都摔坏了。天亮时,他回到家,灵感飘散得无影无踪。

为安抚这巨大的遗憾,他打了一个手枪。这篇不成功的文章原型是我的舅舅。有一年我去吴村拜年,不小心走到他阴暗的居室,翻开抽屉,看到厚厚一叠写满字的稿纸。我就像在无尽的江南山脉看见一望无际的冰川,极尽震撼。在我们印象中,舅舅在教育一拨又一拨的小孩子,课余便碎步跑回家喂猪,退休后发挥余热,在自家院内搭了一个幼儿园。但是我终于是知道他强悍的秘密。他的另一半生命在写作。就像《肖申克的救赎》,一半的生命是坐牢,一半是挖地道。

我保留着舅舅那样的羞惭。有很多年都不承认自己是写作者。我如果坚持认为自己是作家,就会像民哲、民科一样不自知。我这样劝导自己:你自己也踢球,可是为什么进不了国家队。同理,你自己也写作,凭什么就能当作家?我觉得这中间有很多需要天赋和训练的东西。有一次我参加酒局,碰到一个小有名气的作家,东家热情地介绍:“阿乙也是写小说的。”我脸臊得通红,觉得被出卖了。我不敢承认自己和对方从事的是一样的事业。在这本集子里,有一篇《先知》,寄托的便是自己的哀伤。我每次在报纸上看到民科、民哲和我这样的文青,便会触目惊心、五味杂陈。我写《先知》时已能洞见那位原型一生的悲剧,之所以热血澎湃地写,是因为此前周国平针对他写了一篇极度无理的文章。我觉得后者没有资格展露自己的高贵,我也不希望别人踩灭我的火把。

为了让自己继续下去而又不至疯狂,我时刻调解自己。我说:你写作就跟你爸爸下棋一样,是个兴趣爱好,你吃饱喝足了,用你的工资养养它,无可厚非。你爸爸下的是臭棋,你看他也很快乐。我就这样也很快乐。我逐渐知道写作也好、弹吉他也好、发明火箭大炮也好,都是权利,一种独自与上帝交流的权利。它不需要牧师,不需要教堂,不需要旁证,独自等到天黑,上帝就会下来。

我以为这一生就这样度过。我将自己掩藏得很好。直到今天我还害怕说我其实也写诗,我写的诗总是安上瓦西里这样的名字,有时还会加上括弧(1841-1886)。我想人们对死人特别是英年早逝的死人总是尊敬,而且他可能是一位盖棺论定的名人。我后来敢于以阿乙的名字大张旗鼓地写小说,是因为老罗(罗永浩)在看过我悄悄发去的博客地址后,给我打了一个电话。他认为我是一个小说家。其实那时我还没有成型的小说,是在那时,我决心开始正儿八经像一名职业作家那样写。后来有很多人也表扬过,我还会细细分析自己与对方的关系,以免落于城北徐公的圈套。但是这一切都在慢慢变化,我自己也在,我心理再阴暗,也不至于在今天认为这些人是完全出于爱心。

我觉得我的文字稍许能打中部分人的心脏。

我应该感谢秦轩、叶三、黄斌、北岛、杨典、楚尘、胡思客、何家炜、王小山、李敬泽、陈晓卿、王二若雅、彭毅文还有余学毅,还有很多。有一段时间,我会掐着指头算计这些飘进我耳朵里的直接的、间接的表扬。我以前怕借你们的名字自重,现在觉得适时感谢是起码的礼貌。我一直反复回味你们说给我的话,并以你们的姿态读我自己的文章。

希望原谅我的可笑。

我仍旧走在黑夜中。我仍珍惜这黑暗,即使黎明迟迟不来。我喜欢当牙医时的余华,我喜欢他在那时候的状态。那时写作者胆小如鼠。但当他写完,当他看到床上熟睡的女人,会充满前所未有的爱意。天下宁静,好像窗外飘满大雪。我想在大雪天,和我的兄弟阿丁一起继续谈论着这自给自足的生活方式,这让我们注定活得比我们自己还久、笨拙而真诚的生活方式。我们可以选择自己的时间。

阿乙

武则天:那是怎么回事,整个御医房都是像你一样的草包吗?

御医:古书上说,出此情况,不外乎两例:要么您怀的是大福大贵,要么……

武则天:怀的是个妖孽?你听着,我赐你一旨,如生下来果真是个妖孽,你就一剪子结果了她的性命,毫不留情,懂吗?

御医:臣遵旨!

武则天:王伏胜,抬我进宫!

一行人匆匆地穿行于后宫长长的走廊里,向被幽禁在茫茫雨雾中的勤政殿疾行……

4.大明宫勤政殿 白天 内景

传令官:皇后到!

随着传令官的声音,皇后一行人急匆匆地穿过跪伏在地上的群臣,高高在上,背身而立的李治惊异地转过身。

李治:皇后,你怎么来了?

武则天从王伏胜背上下来,苍白的脸上浮出一丝灿烂的笑意。

武则天:我听说皇上有难处,臣妾愿助一臂之力!

李治:胡闹!你怀有身孕,怎么还这么毛毛躁躁?一旦着凉伤了胎气,你就不怕孩子有个好歹吗?再说,这是朝臣议事重地,无折是不可上殿的,你连这点规矩都不懂了吗?下去!

武则天:臣妾恰恰是有一折相奏,而且恰恰是关于我腹中的婴儿。

武则天微笑以对。

李治:孩子出事了?御医,孩子怎么了?

武则天:臣妾请圣上从速发兵,以缓边境燃眉之急!

武则天说罢随即跪下,重臣皆惊异地侧脸望着武则天。

李治:什么?不是你讲御医说孕期应避免战事,滋养胎气吗?

不是你求我先不要发兵,尽量避讳血光之色吗?

武则天:不错,臣妾是说过。但陛下可曾想到边关生灵涂炭,现在有多少怀孕的母亲正在遭受蛮人的蹂躏,有多少新生的婴儿正惨死在胡人的剑下?您可曾想到一旦突厥得势,长驱直入,李唐江山将会遭到怎样的创伤?陛下的英明又将会遭到怎样的伤害?而一旦我母女成为昏君之妻、庸君之女,那健康长寿又有何意义?你我又将如何面对祖宗的灵魂?国事为大,家事为小,忠孝不能两全,这是自古的真理。对皇室更不应例外,我腹中之子,与大唐基业相比,轻如鸿毛。我诚请陛下念我盼子之心,恕我一时疏忽国事之罪,也请各位忠烈栋梁原谅我一时的妇人心境,陛下,对于您给予我母女的深刻爱怜,我感激涕零,就请您在此赐予我母女一个机会,来报答您的恩情!十月怀胎,我这已是第十二个月了,如今孕期已过,就请陛下大胆发兵吧。我想您未来的女儿也一定会赞同您今天的英明决断!

李治:媚娘,……说得好,媚娘!传旨:命安西都护裴行俭,为定襄道行军大总管,即刻发兵,讨伐突厥。另转告出征将士,你们不仅仅是为大唐山河而战,你们是在为大唐的皇后而战,为大唐未来的公主而战!我未降世的女儿等待着你们得胜还朝的歌声,出征吧!

裴行检:(激动)谢皇上龙恩!不灭突厥誓不为人,皇后深明大义,臣代表出征众将士祝皇后及公主母女平安!请受老臣一拜!

武则天疲惫地微笑,含情脉脉地注视着李治。

李治:谢谢你,媚娘!

武则天终于体力不支,晕倒在大殿之上。

5.武则天寝宫 白天 内景

武则天梦境。

武则天躺在卧榻上,突然被一种神秘的感应惊醒,她睁开眼,发现自己置身于大殿之中,一排排光柱诡秘地穿过大殿的窗子倾泻下来,将她置于光柱的中心。李治高高端坐在龙椅上,望着满案的奏折,轻抚双额。

武则天:(跪伏)皇上,我要做您的皇后。

李治:(惊讶地看着她)抬起头,你是谁?

给活人 我比我活得久

这是我的奢望。前几天一位朋友说:几百年后小说就没了,或者很多年后人类也没了。我循着他的思路想,凉意袭来。就像有一天我跟一人说,如果明天车祸死了,会留下什么?他好像也被什么袭击了一下。这些问题既严肃又可笑。被我说的人照旧去经营他的地位,被人说的我照旧写着小说。什么都没有意义了,贪欲就是意义。

我的贪欲是我活得比身体久点。哪怕只活到一季稻子那么长。

但我觉得自己是献身的。倘若什么希望也看不到,或者什么回报也不到来,那么我还会写。我已经感受到一些东西在阻碍它和我的关系了。比如一次路途遥远的饭局,或者一次耗时数天的旅行。我坐在无望的车辆上,感受着被绑架的痛楚。就像情人待在原地,自己被解送去西伯利亚。这种不能写的痛苦在芥川龙之介的《戏作三昧》里有刻画,我自己也写过一篇《一个乡村作家的死》,我写一个民办教师被劫持着去喝酒,越喝越没有尽止,多次找话要走,被挽留。终于能走时,他骑着自行车在小道飞奔,就像家中书桌是茫茫孤海之上的星星,但车和人都摔坏了。天亮时,他回到家,灵感飘散得无影无踪。

为安抚这巨大的遗憾,他打了一个手枪。这篇不成功的文章原型是我的舅舅。有一年我去吴村拜年,不小心走到他阴暗的居室,翻开抽屉,看到厚厚一叠写满字的稿纸。我就像在无尽的江南山脉看见一望无际的冰川,极尽震撼。在我们印象中,舅舅在教育一拨又一拨的小孩子,课余便碎步跑回家喂猪,退休后发挥余热,在自家院内搭了一个幼儿园。但是我终于是知道他强悍的秘密。他的另一半生命在写作。就像《肖申克的救赎》,一半的生命是坐牢,一半是挖地道。

我保留着舅舅那样的羞惭。有很多年都不承认自己是写作者。我如果坚持认为自己是作家,就会像民哲、民科一样不自知。我这样劝导自己:你自己也踢球,可是为什么进不了国家队。同理,你自己也写作,凭什么就能当作家?我觉得这中间有很多需要天赋和训练的东西。有一次我参加酒局,碰到一个小有名气的作家,东家热情地介绍:“阿乙也是写小说的。”我脸臊得通红,觉得被出卖了。我不敢承认自己和对方从事的是一样的事业。在这本集子里,有一篇《先知》,寄托的便是自己的哀伤。我每次在报纸上看到民科、民哲和我这样的文青,便会触目惊心、五味杂陈。我写《先知》时已能洞见那位原型一生的悲剧,之所以热血澎湃地写,是因为此前周国平针对他写了一篇极度无理的文章。我觉得后者没有资格展露自己的高贵,我也不希望别人踩灭我的火把。

为了让自己继续下去而又不至疯狂,我时刻调解自己。我说:你写作就跟你爸爸下棋一样,是个兴趣爱好,你吃饱喝足了,用你的工资养养它,无可厚非。你爸爸下的是臭棋,你看他也很快乐。我就这样也很快乐。我逐渐知道写作也好、弹吉他也好、发明火箭大炮也好,都是权利,一种独自与上帝交流的权利。它不需要牧师,不需要教堂,不需要旁证,独自等到天黑,上帝就会下来。

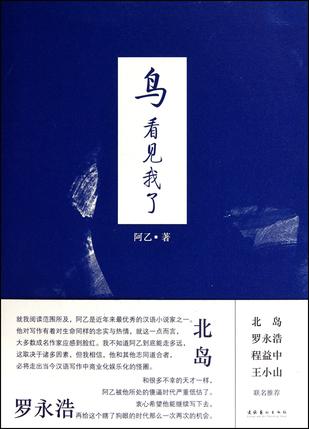

我以为这一生就这样度过。我将自己掩藏得很好。直到今天我还害怕说我其实也写诗,我写的诗总是安上瓦西里这样的名字,有时还会加上括弧(1841-1886)。我想人们对死人特别是英年早逝的死人总是尊敬,而且他可能是一位盖棺论定的名人。我后来敢于以阿乙的名字大张旗鼓地写小说,是因为老罗(罗永浩)在看过我悄悄发去的博客地址后,给我打了一个电话。他认为我是一个小说家。其实那时我还没有成型的小说,是在那时,我决心开始正儿八经像一名职业作家那样写。后来有很多人也表扬过,我还会细细分析自己与对方的关系,以免落于城北徐公的圈套。但是这一切都在慢慢变化,我自己也在,我心理再阴暗,也不至于在今天认为这些人是完全出于爱心。

我觉得我的文字稍许能打中部分人的心脏。

我应该感谢秦轩、叶三、黄斌、北岛、杨典、楚尘、胡思客、何家炜、王小山、李敬泽、陈晓卿、王二若雅、彭毅文还有余学毅,还有很多。有一段时间,我会掐着指头算计这些飘进我耳朵里的直接的、间接的表扬。我以前怕借你们的名字自重,现在觉得适时感谢是起码的礼貌。我一直反复回味你们说给我的话,并以你们的姿态读我自己的文章。

希望原谅我的可笑。

我仍旧走在黑夜中。我仍珍惜这黑暗,即使黎明迟迟不来。我喜欢当牙医时的余华,我喜欢他在那时候的状态。那时写作者胆小如鼠。但当他写完,当他看到床上熟睡的女人,会充满前所未有的爱意。天下宁静,好像窗外飘满大雪。我想在大雪天,和我的兄弟阿丁一起继续谈论着这自给自足的生活方式,这让我们注定活得比我们自己还久、笨拙而真诚的生活方式。我们可以选择自己的时间。

阿乙

下载地址:

点击下载TXT

作者:阿乙(现代)

作者:阿乙(现代)