我茫然地看着眼前白板上的数字。在这三天期间,我每天会看十二个小时。即使闭上眼睛,这些数字也不会消失。我坐在深灰色的长椅上,以合成皮革做成的长椅坐起来硬邦邦的,好像根本没有装软垫。走廊上,以一点间隔设置的荧光灯洒下洁白的灯光。这里没有窗户,只在手表上留下了一天的时间变化。第一天晚上,我把这张长椅当床,在黎明前,小睡了几小时。

这里是下町①总站附近的一家综合医院。挂着白板的走廊右侧,有十二间用白色塑胶窗帘隔起来的加护病房。除非有人出入,否则,窗帘始终纹风不动。看了除非这家医院被拆掉,否则大概不会有风吹进这个房间。在这其中,有九间加护病房住了人,那些数字代表了病人的年龄,旁边写着手术日期和简单的病情。

我母亲是第三个数字,58。她已经昏迷了七十二个小时。母亲在外出的时候昏倒了,父亲和我在三天前的晚上把她送进医院时,她已经陷入了深沉的昏迷状态。

说一些莫名其妙的话。比起以为忙着住院的准备工作、联络亲戚而跑来跑去的正常人,母亲的额头、手掌和脚趾的体温更显得温暖。

我和父亲轮流守在走廊上。白天由翘掉大学课业的我负责,晚上则由下了班的父亲守在这里。与其说是我们在医院陪伴母亲,不如说我们轮流维护着占有这张长椅的权利。我喜欢看书,但守在走廊的时候,我曾经数度挑战阅读,但文字仿佛变成了干涩的沙子,失去了原本的意义,离开我的视野。

父亲和我没有聊母亲的事。现在聊往事似乎太早了,况且,我们都已经筋疲力尽。短短的三天之内,父亲的脸瘦了一圈,眼睛也凹了下去。如果我照一下镜子,自己的脸应该也差不多吧。我完全没有食欲,为了避免再为医院增加一名病患,只有按时吃饭,却食之无味。

母亲住院的第二天下完,有两名说是她读女中时代的同学来探视她。她们站在走廊上,隔着拉开的窗帘,注视着带着生命维持系统的母亲良久,其中一人开口说:

「她真的是一个好人,一个好母亲。妳不要气馁,好好加油。」

她的眼眶泛红,那番平淡无奇的话蕴藏着惊人的力量,令我内心的感情冲破平静的心灵大肆溃堤。我第一次见到母亲的这两位朋友,不想在她们面前哭,然而,泪水还是扑簌簌的流。

那是母亲昏倒后,我第一次流泪。由于哭得太激动了,头也痛了起来。我坐在长椅上,再度展开注视眼前白板上数字的作业。凝望着那九个数字的时间,是心灵最放松的一刻。数字没有悲伤,也没有喜悦,只是计算着病人曾经走过的岁月。九个人总计三百一十七年的期间,不知到底曾经发生了什么事?

我把数字加加减减,消磨着我负责的时段。

翌日傍晚,女友来探病。她和我就读同一所大学,专攻美国文学。她看沙林杰②和罗斯③的书,却不看马克吐温和梅尔维尔④的作品。我对大学里的任何一个科系都没有兴趣,所以,按照父母的希望读了经济系。那天是星期六,父亲从长椅上起身迎接,她递上一束百合花。那是进入梅雨季节前短暂的夏日,她穿着淡蓝色和白色泡泡纱(seersucker)的短袖洋装。略微紧绷的袖口下露出的手臂浑圆而丰腴,为加护病房的昏暗走廊带来刺眼的光芒。

父亲听她说完慰问的话之后,很贴心地从钱包拿出纸钞交给我。

下载地址:

点击下载TXT

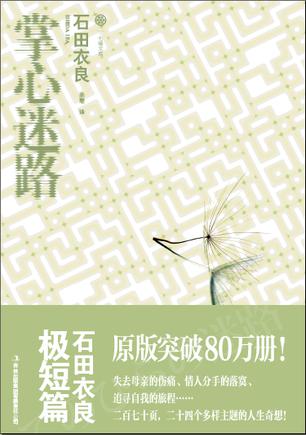

作者:石田衣良(日)

作者:石田衣良(日)