“早上好,安玲。”我走近主楼的时候碰上了明妮,她向我问好。主楼是金陵女子学院里最大的一座建筑。我俩接着一起朝吴校长在南山宿舍楼的寓所走去,我们三人已经约好在她那里吃早饭。十一月底的空气有些凛冽,我能看见周围人们嘴边呼出的白气。一大群野鸭嘎嘎叫着向北飞去,一双双翅膀好像一对对小桨在划动,很快它们就消失在铅灰色的天空中了。大块大块厚重的乌云,蕴涵着浓浓的雨气,这也意味着,日本轰炸机今天不会来了,所以,尽管天气又阴又冷,人们见面却会打招呼说,“多好的天哪”。一个阴霾的天气,让所有的人都心情好了一些。

吴校长在收拾行李,想挑出学校要紧的文件随身带走。有几个教师也在准备离开,可是很多职工无处可去,他们也在忙着,把食物和值钱的东西收藏好。明妮什么东西也没收拾。作为学院的教务长,她想留下来。她对我说:“我不怕丢什么,豁出去了。”

吴校长兴致勃勃地在等我们。桌上摆着法式面包片,一条黄油在小碟里放着,还有一小瓶果酱和一小罐蛋黄酱。一看到西式早餐,明妮的眼睛发亮了,惊道:“嗬,每天早上稀粥就盐水花生我都吃了几个星期了。你打哪儿弄来的这些好吃的?”

“蒋夫人昨天送我的。”吴校长答道,一边用指尖正了正眼镜。她经常去见第一夫人,因为她们都受过美国教育——蒋夫人读的是卫斯理学院,吴校长是在密西根大学取得的昆虫学博士学位。她是蒋夫人当会长的战时妇女救济会中的一员,不断地召集各种大小集会,为国军和孤儿院等筹集捐款。吴校长年纪不大,已经是名人,她是第一位在美国拿到博士学位的中国女性,又是金陵女子学院首届五位毕业生之一。一九二八年,民国政府规定,外国人在华创办的所有大学和学院,都必须由中国公民来担任校长,于是她接替了丹尼森夫人,当上了金陵女子学院的校长。“请坐吧,咱们边吃边谈。”吴校长招呼着我们。她身穿一件黑色丝绸衣服,领口那枚铜纽扣很像一枚大金币。一双眼睛明亮动人,颧骨挺高,虽然将近四十岁了,可她看上去还年轻得很,大概是因为她一直没嫁人,从来没有小孩子和家务负担的原因吧。

我用暖瓶里的开水冲了三杯奶粉,给吴校长和明妮一人一杯。

“谢谢。”明妮边说边在面包片上抹上一层薄薄的果酱和蛋黄酱,咬了一口。“嗯,真好吃!要是有加火腿、奶酪和蘑菇的黄油炒蛋就好了。”她的国语略带口音。“真想吃一顿中西部的丰盛早餐啊。”

“我也是,”吴校长说,“好想吃熏咸肉。”

我们都笑了。我喝了一口热奶,味道浓香,有点儿甜。真想省下来给我那两岁的外孙帆帆喝。

我们学校在纽约的董事会刚刚来了指示,要吴校长也跟着最近迁往成都的学校一起到西南大后方去,而明妮?魏特林,按照她自己要求的,作为代理校长留守南京。吴校长要我也留在这里,协助明妮管理学校,我答应了。我们三人需要好好商量一下保护校园的各种计划。学校保险柜里的贵重物品都放进了一个大皮箱,回头送到美国大使馆去。我们担心这些东西会遭到军队的抢劫,那些大兵军纪很差,到了溃败和急眼的时候,就更是无法无天了。

“我听说,大使馆马上要撤退到班乃号上去。”明妮说的班乃号是美国的一艘炮艇。

南京安魂曲 一(2)

“没关系,”吴校长摇了摇她的牛奶,喝了一口说,“我们的东西交给他们保管会比较安全。”

“咱们的现金藏在哪里好呢?”我问她。

我们都明白,很快就没有银行会开门了,而且会发生全面的物资短缺。吴校长微微一笑,建议我们只留一百元在保险柜里,其余的四千多元,藏在只有我和明妮知道的几个不同地方。

明妮问我:“丹尼森夫人的银器也在保险柜里吗?”

“是的,我们把它们放哪儿呢?”我说。

“是很贵重的银器吗?”吴校长问。

“我不知道。”我摇摇头。

“那是她嫁妆的一部分,”明妮回答说,“很精致的一套,大概值四百元。”

“把它放进箱子里。”校长说。

明妮简要地对我们介绍了一下南京安全区国际委员会所进行的工作。这个难民救济会,是由一些在南京的外国人建立的,他们不顾自己国家大使馆的催促,不肯撤离。位于南京市中心的安全区占地近四平方公里,曾是外国大使馆、领事馆和一些教会学校最密集的区域,现在这块地方将变成一个中立区,为非战斗人员提供庇护。当时的中国政府支持这些外国人的努力,向他们提供了八万元现款和四十五吨大米和面粉,用以建立难民营。感谢老天,长江流域今年的大米收成很好,所以南京城里大米充足。不过,车辆却非常短缺,经常被军队随便征用,中立区虽有配给的粮食,却没有足够的交通工具来运输。如果不是委员会的干预,一些撤退的部队还差点儿将储存在下关江岸附近的数百吨大米付之一炬。蒋委员长自己也掏出十万元给委员会,不过到这时刚送来四万。委员会通过美国大使馆和日本当局交涉过,但日本方面没有直接对中立区作出承诺,只是说,皇军将“在与其战事需要不冲突的前提下,尽量尊重安全区的中立”。

安全区国际委员会由十五位来自美国和欧洲的人士组成,大多是传教士,也有一些商人和大学教师。主席是五十五岁的约翰?拉贝,他是德国人,是西门子公司驻南京代表。西门子公司为南京城市建造了全城电话系统,为发电厂维护机器,并为我们的几家医院提供了现代化设备。拉贝还办了一个规模不大的德语学校,他把学校连同他的住宅,一起向难民敞开了大门。委员会里没有女性成员,因为很显然她们可能会碰上难以想象的危险,比如直接和日本兵面对面。不过,还是有两名美国妇女参与了救济工作,一个就是我面前的明妮?魏特林,另一位是霍莉?桑顿——一个兼职的英语播音员。我很喜欢霍莉,她四十岁,是个寡妇,已经加入了中国国籍。明妮和霍莉两人都是约翰?马吉牧师领导的南京国际红十字会的成员。有好几个美国人,既是安全区委员会的成员,又是红十字会的成员。

听了明妮介绍的救济工作情况,还有金陵女子学院的校园将被用来收容妇女儿童难民的前景,吴校长低下了头。她那一头短发剪得比平头长不了多少,眼睛黯淡了,渐渐涌上泪水。她沉默了一会儿,对明妮说:“你觉得怎么合适、怎么必要,就怎么做吧。我忍不住想起十年前,外国人在这里的遭遇。现在,倒只有一群外国人可以帮助难民。真令人羞耻啊。”

吴校长想起的是中国军队对外国人的暴行。一九二七年三月,几支中国军队对城里的外国人大肆施暴,抢劫、放火,摧毁他们的学校和住宅。有些士兵殴打外国人,还强暴妇女。有一小队人闯进金陵学院,从生物实验室抢走了几台显微镜,还抢了教员的私人用品。在南京大学,有六个外国人被枪杀。我还记得有几个传教士怎么样爬下城墙,奔向美国和英国的战舰。那些战舰向城里开了炮,来阻击中国军队接近一群被困在山头上的外国人。所有的西方人都先后逃离了南京,明妮和我们学校其他的外国教员逃到青岛,不敢再回来教书。当时觉得他们来华的使命就此终结了,可是六个月以后,他们中间有些人又返回来了。明妮是第一个回来的,她要继续完成一座宿舍楼和玫瑰园的修建。

吴校长在收拾行李,想挑出学校要紧的文件随身带走。有几个教师也在准备离开,可是很多职工无处可去,他们也在忙着,把食物和值钱的东西收藏好。明妮什么东西也没收拾。作为学院的教务长,她想留下来。她对我说:“我不怕丢什么,豁出去了。”

吴校长兴致勃勃地在等我们。桌上摆着法式面包片,一条黄油在小碟里放着,还有一小瓶果酱和一小罐蛋黄酱。一看到西式早餐,明妮的眼睛发亮了,惊道:“嗬,每天早上稀粥就盐水花生我都吃了几个星期了。你打哪儿弄来的这些好吃的?”

“蒋夫人昨天送我的。”吴校长答道,一边用指尖正了正眼镜。她经常去见第一夫人,因为她们都受过美国教育——蒋夫人读的是卫斯理学院,吴校长是在密西根大学取得的昆虫学博士学位。她是蒋夫人当会长的战时妇女救济会中的一员,不断地召集各种大小集会,为国军和孤儿院等筹集捐款。吴校长年纪不大,已经是名人,她是第一位在美国拿到博士学位的中国女性,又是金陵女子学院首届五位毕业生之一。一九二八年,民国政府规定,外国人在华创办的所有大学和学院,都必须由中国公民来担任校长,于是她接替了丹尼森夫人,当上了金陵女子学院的校长。“请坐吧,咱们边吃边谈。”吴校长招呼着我们。她身穿一件黑色丝绸衣服,领口那枚铜纽扣很像一枚大金币。一双眼睛明亮动人,颧骨挺高,虽然将近四十岁了,可她看上去还年轻得很,大概是因为她一直没嫁人,从来没有小孩子和家务负担的原因吧。

我用暖瓶里的开水冲了三杯奶粉,给吴校长和明妮一人一杯。

“谢谢。”明妮边说边在面包片上抹上一层薄薄的果酱和蛋黄酱,咬了一口。“嗯,真好吃!要是有加火腿、奶酪和蘑菇的黄油炒蛋就好了。”她的国语略带口音。“真想吃一顿中西部的丰盛早餐啊。”

“我也是,”吴校长说,“好想吃熏咸肉。”

我们都笑了。我喝了一口热奶,味道浓香,有点儿甜。真想省下来给我那两岁的外孙帆帆喝。

我们学校在纽约的董事会刚刚来了指示,要吴校长也跟着最近迁往成都的学校一起到西南大后方去,而明妮?魏特林,按照她自己要求的,作为代理校长留守南京。吴校长要我也留在这里,协助明妮管理学校,我答应了。我们三人需要好好商量一下保护校园的各种计划。学校保险柜里的贵重物品都放进了一个大皮箱,回头送到美国大使馆去。我们担心这些东西会遭到军队的抢劫,那些大兵军纪很差,到了溃败和急眼的时候,就更是无法无天了。

“我听说,大使馆马上要撤退到班乃号上去。”明妮说的班乃号是美国的一艘炮艇。

南京安魂曲 一(2)

“没关系,”吴校长摇了摇她的牛奶,喝了一口说,“我们的东西交给他们保管会比较安全。”

“咱们的现金藏在哪里好呢?”我问她。

我们都明白,很快就没有银行会开门了,而且会发生全面的物资短缺。吴校长微微一笑,建议我们只留一百元在保险柜里,其余的四千多元,藏在只有我和明妮知道的几个不同地方。

明妮问我:“丹尼森夫人的银器也在保险柜里吗?”

“是的,我们把它们放哪儿呢?”我说。

“是很贵重的银器吗?”吴校长问。

“我不知道。”我摇摇头。

“那是她嫁妆的一部分,”明妮回答说,“很精致的一套,大概值四百元。”

“把它放进箱子里。”校长说。

明妮简要地对我们介绍了一下南京安全区国际委员会所进行的工作。这个难民救济会,是由一些在南京的外国人建立的,他们不顾自己国家大使馆的催促,不肯撤离。位于南京市中心的安全区占地近四平方公里,曾是外国大使馆、领事馆和一些教会学校最密集的区域,现在这块地方将变成一个中立区,为非战斗人员提供庇护。当时的中国政府支持这些外国人的努力,向他们提供了八万元现款和四十五吨大米和面粉,用以建立难民营。感谢老天,长江流域今年的大米收成很好,所以南京城里大米充足。不过,车辆却非常短缺,经常被军队随便征用,中立区虽有配给的粮食,却没有足够的交通工具来运输。如果不是委员会的干预,一些撤退的部队还差点儿将储存在下关江岸附近的数百吨大米付之一炬。蒋委员长自己也掏出十万元给委员会,不过到这时刚送来四万。委员会通过美国大使馆和日本当局交涉过,但日本方面没有直接对中立区作出承诺,只是说,皇军将“在与其战事需要不冲突的前提下,尽量尊重安全区的中立”。

安全区国际委员会由十五位来自美国和欧洲的人士组成,大多是传教士,也有一些商人和大学教师。主席是五十五岁的约翰?拉贝,他是德国人,是西门子公司驻南京代表。西门子公司为南京城市建造了全城电话系统,为发电厂维护机器,并为我们的几家医院提供了现代化设备。拉贝还办了一个规模不大的德语学校,他把学校连同他的住宅,一起向难民敞开了大门。委员会里没有女性成员,因为很显然她们可能会碰上难以想象的危险,比如直接和日本兵面对面。不过,还是有两名美国妇女参与了救济工作,一个就是我面前的明妮?魏特林,另一位是霍莉?桑顿——一个兼职的英语播音员。我很喜欢霍莉,她四十岁,是个寡妇,已经加入了中国国籍。明妮和霍莉两人都是约翰?马吉牧师领导的南京国际红十字会的成员。有好几个美国人,既是安全区委员会的成员,又是红十字会的成员。

听了明妮介绍的救济工作情况,还有金陵女子学院的校园将被用来收容妇女儿童难民的前景,吴校长低下了头。她那一头短发剪得比平头长不了多少,眼睛黯淡了,渐渐涌上泪水。她沉默了一会儿,对明妮说:“你觉得怎么合适、怎么必要,就怎么做吧。我忍不住想起十年前,外国人在这里的遭遇。现在,倒只有一群外国人可以帮助难民。真令人羞耻啊。”

吴校长想起的是中国军队对外国人的暴行。一九二七年三月,几支中国军队对城里的外国人大肆施暴,抢劫、放火,摧毁他们的学校和住宅。有些士兵殴打外国人,还强暴妇女。有一小队人闯进金陵学院,从生物实验室抢走了几台显微镜,还抢了教员的私人用品。在南京大学,有六个外国人被枪杀。我还记得有几个传教士怎么样爬下城墙,奔向美国和英国的战舰。那些战舰向城里开了炮,来阻击中国军队接近一群被困在山头上的外国人。所有的西方人都先后逃离了南京,明妮和我们学校其他的外国教员逃到青岛,不敢再回来教书。当时觉得他们来华的使命就此终结了,可是六个月以后,他们中间有些人又返回来了。明妮是第一个回来的,她要继续完成一座宿舍楼和玫瑰园的修建。

下载地址:

点击下载TXT

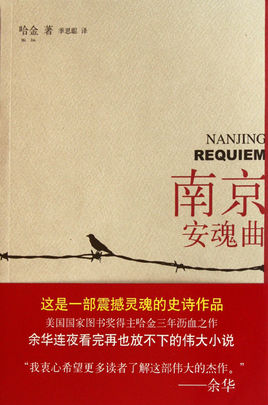

作者:哈金(美)

作者:哈金(美)