图霸

“不光黄浦江,上抵川江,大江上下,竟成外国旗天下!美利坚国、英吉利国、日本国”卢作孚此时似已忘了正在进行商业谈判,“中国人的这条江,早已成了洋船的天下。中国轮船公司为了躲兵差,防打差,加入眼下航业的恶性竞争,一艘艘轮船,全都请了外国旗,高高挂上。何兴一定知道,其中有多少是合兴造的?”

中国有两条大河,黄河与长江。

自四川省宜宾到湖北宜昌,长1030公里这一段,自古被称作“川江”。重庆以上的370公里,称上川江。上川江从四川盆地南部边缘低丘地带似一条长蛇,埋着头,悄然无声,蜿蜒潜行,一路上虽然艰难,却大有斩获,它兼收并蓄,将岷江、沱江、嘉陵江几条大河纳为己有。这条长蛇来到重庆朝天门两江汇合处时,已变得更加粗壮硕大。朝天门以下至宜昌660公里,称下川江。下川江已由潜行的长蛇,壮大为一条腾越的蛟龙,破夔门、穿巫峡、过西陵,川江过三峡这一段,称峡江。这条蛟龙时而咆哮,时而隐忍,与脚爪下的大地作生死一搏,更似一个男子汉大丈夫,能伸则伸,当屈便屈。川江集水面积达50万平方公里,多年平均年径流量4510亿立方米,竟占了长江入海水量的一半。

川江自古有船行。“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”,李白坐的就是川江的船。“即从巴峡穿巫峡”,杜甫坐的还是川江的船。木船。川江上尽管有成千上万条木船走了千百年,却从未出现过一个专用名词:“川江航业”。

川江有航业一说,始自十九世纪末。

轮船载客量自然胜过木船,商家有利可图,于是川江航业竞争激烈。若把十九世末到二十纪前二十来年的川江航业之争,比作两千五百年前的春秋战国,那是有过之而无不及。更有一样根本不同的是:春秋五霸,战国七雄,争霸者,皆是中国人。此时的川江之争,五霸七雄,无一中国人,竟全是西方、东方列强。

其实后来加入川江航业大战的,陆陆续续,也有了几十家中国轮船公司。只是大多数公司都只有一两艘轮船。这些轮船行走川江时,为图安全方便,大多又花了银子买了外国旗悬挂于船头。当时川江上的中国轮船公司之间,四分五裂,浑似散沙一盘。这一盘散沙,正好是那个年代川江边国人生态与心态的缩影。

这说的是民国十六年、公历1935年以前的川江。自这年起,未到八年时间,川江上就几乎看不到一面外国旗,来来往往,漫江飘舞的,尽是中国旗。学生娃要看外国旗什么样,老师只能教他们查世界地图,翻看图谱去。

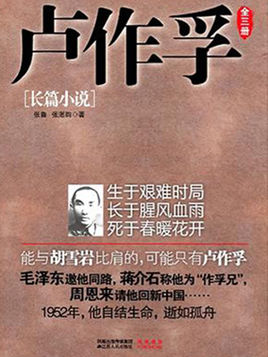

没人想到,在川江上成就这一霸业的,是一个中国人,川人。只花了八年,他便成为川江唯我独尊的王者。他的竞争战略、经营之道,早被世界的经济学家们研究整理为兴办实业、发展航业乃至发展商业的金科玉律,早被中国今天的商学院学生奉为教科书。人们能如数家珍地一一历数这位王者一次次受挫、一次次败绩、一次次陷入十面埋伏,一次次突出重围、一次次东山再起、一次次创造匪夷所思的奇迹、一次次进取、一次次商战、一次次打赢且每一仗都是双赢……

这个人,就是卢作孚。

人们熟知他是怎么做的,怎么成的,怎么成为千里川江上、再后来是万里长江上的霸王的。他自己也从不隐瞒自己是怎么做的。他曾尽心尽力地“草一篇简史”,记载下他的“一桩惨淡经营的事业”。他曾受聘担任重庆大学商学院教授,如今,重大校园刚刚新塑了他的铜像。听了他的课,商学院学生们可以在毕业后一脚踏入商界时学以致用,甚至一辈子受用。多少人至今还记得,只要是他的课,教室就挤得满满的,连过道里都是人。他的讲稿,几十年后被收入他的《文集》,题名就叫《工商管理》……

川江航业史、长江航业史,已将这些记载其中。

他却给后世留下一个百年之谜——他到底是从哪一年起,从心头生出这一个念头:“我要一统川江,成就霸业。”

他又是从哪一天起,在心底建立起这样的自信:“我一定能让川江归于一统!”

他自己没说。从开始做实业起,他就没说过这件事。他喜欢做,他不争论。他说:光说不做,你信么?

或曰:刚开始入道,刚开始“下海”,一脚刚踏入商圈,刚涉足川江航业时,他根本就没想过这一问。那时的他,身无分文。老家的一群股东,能凑起的又能有几块银元?一统川江,他敢想么!

按常理,凭他当时的条件,他确实是不敢想的。一桩霸业可不是一串铜钱,可以走到半路上碰巧拾得。

世有有其志而不能成其事者,无无其志而事竟成者。上下五千年,二十四史读罢,这话是不错的。可还是会一头雾水——古往今来,成就大事,做成霸业的王者,在踏上实做之路前,他们是从哪年哪日开头——拿川人的话来说——“起了这个心子的”?

关于这一问,终其一辈子,卢作孚都没说。

幸好,卢作孚做了。他不是说“光说不做,你信么?”

现在他做了,还做成了。这有点像他儿时失语那两年,心头想的,他一句也说不出,想好了却只管做,趴在瑞山书院窗台上,照样读完了那两年该读的书。如今,尽管他还是不说,后来人或许还是能从他一步步做的事,猜出几分答案,甚至猜得八九不离十。

“少年强,则中国强。”改良维新的梁启超曾在一篇散文中写下这话,他当时没料到,后来当真有一群要强的中国少年以此为名,成立了“少年中国学会”。学会中有两个同年生的少年,毛泽东与卢作孚。毛泽东让自己的同志恽代英不远千里赶到上海,诚邀卢作孚与自己一同走上使中国强大的一条大路。毛泽东自己认定这条路,就这么走下去,再不退回,一条路走到东方红。卢作孚让自己的四弟跟了恽代英去,自己走上早就认准的另一条路,就这么走下去,再不退回,一条路走到生命尽头。

春秋五霸要成就一统大业,征战杀伐靠的是战车。当时一国强弱,可用“战车百乘”或“战车千乘”来标志。

1926年,川江上,英商太古公司有轮船若干,日商日清公司有轮船若干,美商捷江公司有轮船若干……唯独民生公司手头还没有一艘轮船。若说此时的卢作孚便心生一念,要一统川江,谁能相信?有人听了会说:白日做梦。可是,若说手头一艘轮船都没有的时候,卢作孚根本不敢生此一念,过了八年,他就让川江归于一统,谁又肯信?有人听了也会说:痴人说梦。

梦想和理想,只有一个差别,梦想成真,就是理想。

卢作孚来上海,是为了造船。面对出门到重庆只能走石板路的乡亲,卢作孚差一艘船。面对列强逐鹿的川江,他差一艘战船。

从四川农村出来的人,见到大江,往往驻足兴叹。卢作孚没这工夫。巨大的轮船框架下,巨大的造船声响中,卢作孚指着宽阔平缓的江流,大声地对造船工程师说:“我们嘉陵江,和黄浦江、扬子江比,是小河。水浅、流急、江面窄,所以跑我们小河的轮船……”

工程师瞄一眼面前这个一身布衣的青年,矜持地说出一个数据。卢作孚马上掏出小本记录,那模样,就像童年时趴在瑞山书院窗外用沙盘记录曲先生在黑板上写下的算式。工程师凑过去,惊异地发现他居然能写出如此流利的阿拉伯数字,工程师改变了态度,报出一连串数据。

卢作孚迅速记录着:

船型……

动力……

航速……

客货载量……

卢作孚记好笔记,转身。旁边的一台船舶用轮机前,一个机械技师在埋头工作,助手正卖力地为他递上扳手。助手一抬头,卢作孚乐了——正是一脸油污的宝锭。

宝锭问:“魁先哥,那个发动机叫什么名字啊?找洋行订购的。”

卢作孚回答:“刚告诉你,转身你就忘了啊?德国生产的一对90匹马力的柴油引擎。叫BENTZ。”

宝锭学舌:“本事。”

卢作孚说:“把BENTZ——念成‘本事’,你可真有本事。好哇,我就是要你引进本事!到时候回合川过青滩,就靠你驾驭BENTZ!”

宝锭说:“我一定学好本事!回合川,过青滩,就看我宝锭的!”

宝锭咀嚼着:“BENTZ……BENTZ,你说起来,又像是——奔驰。”

“奔驰?——奔驰更好!”

这天早上,何兴来到外滩这一幢底层用黑色大理石奠基,以上17层全用银色釉面防火砖砌的209号大厦下,站下了,抬腕看了看表,7点55分。何兴满意地点了点头。何兴每天早上都是这个时间来到此地。从公司创办以来,十年如一日,除了礼拜天,无一天迟到过,甚至无一天早到过。何兴有意无意地望一眼商务大厦大门外挂满的中文英文各家公司的招牌,看着其中一块写着“上海合兴造船公司”,自信地点头。精确与自信,是何兴在十里洋场这个商场、战场、冒险家的乐园中十年不败、越做越大的两大法宝。

偶回头,何兴发现大厦门外有一个穿麻布衣裤的青年也在望着那一块块招牌。要不是看到这青年认准了其中那一块属于自己的招牌“上海合兴造船公司——9楼”,读出了声,何兴绝不会多看这青年一眼。

何兴大步走进大楼大厅。电梯内,侍者鞠躬说:“请。”

布衣青年也向电梯走来:“我要上9楼。”

侍者上下打量青年,嘴一歪,算是指路:“楼梯在那边。”

侍者关了电梯门。

“不光黄浦江,上抵川江,大江上下,竟成外国旗天下!美利坚国、英吉利国、日本国”卢作孚此时似已忘了正在进行商业谈判,“中国人的这条江,早已成了洋船的天下。中国轮船公司为了躲兵差,防打差,加入眼下航业的恶性竞争,一艘艘轮船,全都请了外国旗,高高挂上。何兴一定知道,其中有多少是合兴造的?”

中国有两条大河,黄河与长江。

自四川省宜宾到湖北宜昌,长1030公里这一段,自古被称作“川江”。重庆以上的370公里,称上川江。上川江从四川盆地南部边缘低丘地带似一条长蛇,埋着头,悄然无声,蜿蜒潜行,一路上虽然艰难,却大有斩获,它兼收并蓄,将岷江、沱江、嘉陵江几条大河纳为己有。这条长蛇来到重庆朝天门两江汇合处时,已变得更加粗壮硕大。朝天门以下至宜昌660公里,称下川江。下川江已由潜行的长蛇,壮大为一条腾越的蛟龙,破夔门、穿巫峡、过西陵,川江过三峡这一段,称峡江。这条蛟龙时而咆哮,时而隐忍,与脚爪下的大地作生死一搏,更似一个男子汉大丈夫,能伸则伸,当屈便屈。川江集水面积达50万平方公里,多年平均年径流量4510亿立方米,竟占了长江入海水量的一半。

川江自古有船行。“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”,李白坐的就是川江的船。“即从巴峡穿巫峡”,杜甫坐的还是川江的船。木船。川江上尽管有成千上万条木船走了千百年,却从未出现过一个专用名词:“川江航业”。

川江有航业一说,始自十九世纪末。

轮船载客量自然胜过木船,商家有利可图,于是川江航业竞争激烈。若把十九世末到二十纪前二十来年的川江航业之争,比作两千五百年前的春秋战国,那是有过之而无不及。更有一样根本不同的是:春秋五霸,战国七雄,争霸者,皆是中国人。此时的川江之争,五霸七雄,无一中国人,竟全是西方、东方列强。

其实后来加入川江航业大战的,陆陆续续,也有了几十家中国轮船公司。只是大多数公司都只有一两艘轮船。这些轮船行走川江时,为图安全方便,大多又花了银子买了外国旗悬挂于船头。当时川江上的中国轮船公司之间,四分五裂,浑似散沙一盘。这一盘散沙,正好是那个年代川江边国人生态与心态的缩影。

这说的是民国十六年、公历1935年以前的川江。自这年起,未到八年时间,川江上就几乎看不到一面外国旗,来来往往,漫江飘舞的,尽是中国旗。学生娃要看外国旗什么样,老师只能教他们查世界地图,翻看图谱去。

没人想到,在川江上成就这一霸业的,是一个中国人,川人。只花了八年,他便成为川江唯我独尊的王者。他的竞争战略、经营之道,早被世界的经济学家们研究整理为兴办实业、发展航业乃至发展商业的金科玉律,早被中国今天的商学院学生奉为教科书。人们能如数家珍地一一历数这位王者一次次受挫、一次次败绩、一次次陷入十面埋伏,一次次突出重围、一次次东山再起、一次次创造匪夷所思的奇迹、一次次进取、一次次商战、一次次打赢且每一仗都是双赢……

这个人,就是卢作孚。

人们熟知他是怎么做的,怎么成的,怎么成为千里川江上、再后来是万里长江上的霸王的。他自己也从不隐瞒自己是怎么做的。他曾尽心尽力地“草一篇简史”,记载下他的“一桩惨淡经营的事业”。他曾受聘担任重庆大学商学院教授,如今,重大校园刚刚新塑了他的铜像。听了他的课,商学院学生们可以在毕业后一脚踏入商界时学以致用,甚至一辈子受用。多少人至今还记得,只要是他的课,教室就挤得满满的,连过道里都是人。他的讲稿,几十年后被收入他的《文集》,题名就叫《工商管理》……

川江航业史、长江航业史,已将这些记载其中。

他却给后世留下一个百年之谜——他到底是从哪一年起,从心头生出这一个念头:“我要一统川江,成就霸业。”

他又是从哪一天起,在心底建立起这样的自信:“我一定能让川江归于一统!”

他自己没说。从开始做实业起,他就没说过这件事。他喜欢做,他不争论。他说:光说不做,你信么?

或曰:刚开始入道,刚开始“下海”,一脚刚踏入商圈,刚涉足川江航业时,他根本就没想过这一问。那时的他,身无分文。老家的一群股东,能凑起的又能有几块银元?一统川江,他敢想么!

按常理,凭他当时的条件,他确实是不敢想的。一桩霸业可不是一串铜钱,可以走到半路上碰巧拾得。

世有有其志而不能成其事者,无无其志而事竟成者。上下五千年,二十四史读罢,这话是不错的。可还是会一头雾水——古往今来,成就大事,做成霸业的王者,在踏上实做之路前,他们是从哪年哪日开头——拿川人的话来说——“起了这个心子的”?

关于这一问,终其一辈子,卢作孚都没说。

幸好,卢作孚做了。他不是说“光说不做,你信么?”

现在他做了,还做成了。这有点像他儿时失语那两年,心头想的,他一句也说不出,想好了却只管做,趴在瑞山书院窗台上,照样读完了那两年该读的书。如今,尽管他还是不说,后来人或许还是能从他一步步做的事,猜出几分答案,甚至猜得八九不离十。

“少年强,则中国强。”改良维新的梁启超曾在一篇散文中写下这话,他当时没料到,后来当真有一群要强的中国少年以此为名,成立了“少年中国学会”。学会中有两个同年生的少年,毛泽东与卢作孚。毛泽东让自己的同志恽代英不远千里赶到上海,诚邀卢作孚与自己一同走上使中国强大的一条大路。毛泽东自己认定这条路,就这么走下去,再不退回,一条路走到东方红。卢作孚让自己的四弟跟了恽代英去,自己走上早就认准的另一条路,就这么走下去,再不退回,一条路走到生命尽头。

春秋五霸要成就一统大业,征战杀伐靠的是战车。当时一国强弱,可用“战车百乘”或“战车千乘”来标志。

1926年,川江上,英商太古公司有轮船若干,日商日清公司有轮船若干,美商捷江公司有轮船若干……唯独民生公司手头还没有一艘轮船。若说此时的卢作孚便心生一念,要一统川江,谁能相信?有人听了会说:白日做梦。可是,若说手头一艘轮船都没有的时候,卢作孚根本不敢生此一念,过了八年,他就让川江归于一统,谁又肯信?有人听了也会说:痴人说梦。

梦想和理想,只有一个差别,梦想成真,就是理想。

卢作孚来上海,是为了造船。面对出门到重庆只能走石板路的乡亲,卢作孚差一艘船。面对列强逐鹿的川江,他差一艘战船。

从四川农村出来的人,见到大江,往往驻足兴叹。卢作孚没这工夫。巨大的轮船框架下,巨大的造船声响中,卢作孚指着宽阔平缓的江流,大声地对造船工程师说:“我们嘉陵江,和黄浦江、扬子江比,是小河。水浅、流急、江面窄,所以跑我们小河的轮船……”

工程师瞄一眼面前这个一身布衣的青年,矜持地说出一个数据。卢作孚马上掏出小本记录,那模样,就像童年时趴在瑞山书院窗外用沙盘记录曲先生在黑板上写下的算式。工程师凑过去,惊异地发现他居然能写出如此流利的阿拉伯数字,工程师改变了态度,报出一连串数据。

卢作孚迅速记录着:

船型……

动力……

航速……

客货载量……

卢作孚记好笔记,转身。旁边的一台船舶用轮机前,一个机械技师在埋头工作,助手正卖力地为他递上扳手。助手一抬头,卢作孚乐了——正是一脸油污的宝锭。

宝锭问:“魁先哥,那个发动机叫什么名字啊?找洋行订购的。”

卢作孚回答:“刚告诉你,转身你就忘了啊?德国生产的一对90匹马力的柴油引擎。叫BENTZ。”

宝锭学舌:“本事。”

卢作孚说:“把BENTZ——念成‘本事’,你可真有本事。好哇,我就是要你引进本事!到时候回合川过青滩,就靠你驾驭BENTZ!”

宝锭说:“我一定学好本事!回合川,过青滩,就看我宝锭的!”

宝锭咀嚼着:“BENTZ……BENTZ,你说起来,又像是——奔驰。”

“奔驰?——奔驰更好!”

这天早上,何兴来到外滩这一幢底层用黑色大理石奠基,以上17层全用银色釉面防火砖砌的209号大厦下,站下了,抬腕看了看表,7点55分。何兴满意地点了点头。何兴每天早上都是这个时间来到此地。从公司创办以来,十年如一日,除了礼拜天,无一天迟到过,甚至无一天早到过。何兴有意无意地望一眼商务大厦大门外挂满的中文英文各家公司的招牌,看着其中一块写着“上海合兴造船公司”,自信地点头。精确与自信,是何兴在十里洋场这个商场、战场、冒险家的乐园中十年不败、越做越大的两大法宝。

偶回头,何兴发现大厦门外有一个穿麻布衣裤的青年也在望着那一块块招牌。要不是看到这青年认准了其中那一块属于自己的招牌“上海合兴造船公司——9楼”,读出了声,何兴绝不会多看这青年一眼。

何兴大步走进大楼大厅。电梯内,侍者鞠躬说:“请。”

布衣青年也向电梯走来:“我要上9楼。”

侍者上下打量青年,嘴一歪,算是指路:“楼梯在那边。”

侍者关了电梯门。

下载地址:

点击下载TXT

作者:张鲁/张湛昀(现代)

作者:张鲁/张湛昀(现代)