序言 另一类英雄

世纪末音乐的凌晨,他在孤寂中站立,左手五指微张。在他开口之前,那缄默就已经轰轰烈烈;他放声唱,少年心气飞扬,魂魄激荡。

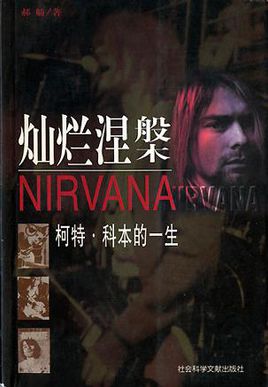

看吧,是柯特·科本在唱!

这就是他伫立的时刻:弥赛亚已经退隐、乌托邦已然失色,天天解构、时时享乐,从煞有介事的学究到附庸风雅的马崽,人人像过节那样高叫“后现代了!后现代了!”英雄何谓?

英雄反抗依然。

柯特·科本,一个来自穷街陋巷的邋遢大王,自小便蒙受敌意的眼光;一个精神上的朋克小子,从来只汲取叛逆的乳汁。他贯彻着加缪大叔的主张:人的根本面目之一,便是反抗。

柯特·科本从不目封英雄。他向来在内心的无助和道德的虚妄之间抑郁,他反感的并不是自孩提时代便只身承受的痛苦,他畏惧的是此一痛苦的毫无意义甚至毫无出路,一直到他找到吉它、找到音乐、找到摇滚。他从此跻身在命运与恶行、病痛与名利的夹缝之间,寻找那可以寻找的、换救那可以挽救的、期盼那可以期盼的。

柯特·科本是艺术和文化英雄。他既无挺身反抗暴政之举,亦无登高啸聚江湖之绩。他视诗比行动更优先,他手中紧握的只是美,一种曾经被视为丑的人牲及世界之美,一种拒绝了不义和不公的美,一种让人们珍藏的碎裂青春重光的美。他的一位朋友在评价他画作的王题时说:“天真无邪和真诚纯洁的美景被残忍无情和满不在乎的世界所包围,而艺术家不断努力想从这一世界中拯救美。”这也是柯特全部音乐的王题。他想达到英雄行为的根本,在逝水流年中同历史作对,解救那些游荡的永恒。他那些或狂乱或妙漫的旋律,或滞重或灵巧的节奏,或机锋迭出或深藏不露的歌词,都是他同上帝的竞争,都是他抢夺来的乾坤。

柯特·科本是另类英雄。在已经骄横凯旋的物质主义和消费文化面前,他举起了朋克摇滚的螳臂。他是溯流的漏船,他是带伤的逆子。他装着不知道,这已是一个用现金换算一七的世界,人们已经无法习惯乃至已无法想象还会有另一种生活和思想方式的存在。至少,我们的面目都已以谋生的媚笑出现,即使是曾经最为不羁的艺术家,也不再敢把挑战的手友扔到生计的严峻回孔面前。一切都如同安迪·沃霍尔(Andy Warhol)恶意的戏言:做生意才是最高级的艺术。连最先锋的抗议和最前卫的抵制都已经被王流整合招安,富裕或小康的生活成了所有心怀不满者的镇静剂,妥协似乎永无止境。

在满目的唯唯诺诺之中,终于有像柯特·科本这样一种非主流和反王流的孤独的反抗之声响起,它映现出的是一个最痛苦之人的影像,他也背负内疚的隐疾,可他毕竟重现了从现代王义到朋克摇滚的颠覆性微笑和救赎性灵光。他也知道,孤绝可能会让艺术瘫痪,但他毕竟表达出了在令人窒息般的主流文化大潮面前,一个真正的艺术家灵魂深处的哀伤和癫狂。也许柯特·科本的反抗没有什么可稀罕的,但他的追索依然可贵异常,哪怕他得到的回报依然是插鄙与中伤。或许这是一个末世英雄必得的“犒赏”。

柯特·科本是另一类英雄。他满含悲苦。他的苦痛和郁闷都会写在他那生动异常的脸上,那是如同拉奥孔般痉挛不已的面庞。他也的确曾像普罗米修斯般说话:“我对人们有太多的爱与同情。”他只差像存在主义先辈一样说出,所有的反抗与绝望都是为了受,为了同情。他未能因此而免除悲苦,他也并未时时意识到这是一种奉献和牺牲,他甚至无从为自己的悲苦命名,他只是扮演着他向来心仪的诗人兰波所吟唱的角色:“让他投入闻所未闻和无以名状的物中失魂,还会有恐怖的人工会将他中断的工作传承。”他所深知和领受的只是一种充满诡异的混乱和一种时断时续的激情。

柯特·科本是另一类英雄。他一直颓唐。他曾经对未来的朋克摇滚生涯怀抱着希望、骄傲和幻想;后来,他的一腔热血冰封成了愤世嫉谷和难以言喻的失望。狂躁和愤怒成了他音乐的标签之一,焦虑则变成了一种惯性。他有与他一代人共享的抑郁,他也以无人能出其右的完美吟颂出这种抑郁。也许,这如同他最后的决断一样,只是要唤醒人们敢于绝望的勇气。他的遗书和行动都引证着尼尔·杨(Neil Young)的摇滚名句:“与真苟延残喘,不如从容燃烧。”这让我们看到,柯特·科本的颓唐,未尚不是一杆旗、一杆将秃的旗在风中猎猎作响。

柯特·科本是另一类英雄。没有人真正为他喝彩。当万众喧嚣之后,被他在音乐中忘却的病痛袭来,他总是不知道自己身心何在,连影子也消失了踪迹。正是在那些荣誉与声名的背后,他保有悲怆和凄惨存留,他只好把迷幻和麻醉作为吴魂的最后出口。他是马克思异化奇想的样板。但他还是没有不战而降,圣雄甘地说,个人的行动或许微不足道,然而重要的是你做了。

柯特·科本是贯彻此一原则的职业朋克,他追寻儿时那种纯真的极乐,他想让世界更加透明,哪怕因此而被摧毁。

柯特·科本是另一类英雄。他内心遍布混乱。菲茨杰拉德(F. s.Fitzgerald)曾感汉,对一个聪明绝顶者的最大考验,莫过于心中同时抱持两种相互对立的观念而又能正常存活。像柯特这样一个能用沸腾而纷繁的零乱意象枪击我们的人,其实也是一个充溢着形而上能量的疯僧,他的不息冲突的内心,是这个时代最灿烂也最复杂的灵魂。

世纪末音乐的凌晨,他在孤寂中站立,左手五指微张。在他开口之前,那缄默就已经轰轰烈烈;他放声唱,少年心气飞扬,魂魄激荡。

看吧,是柯特·科本在唱!

这就是他伫立的时刻:弥赛亚已经退隐、乌托邦已然失色,天天解构、时时享乐,从煞有介事的学究到附庸风雅的马崽,人人像过节那样高叫“后现代了!后现代了!”英雄何谓?

英雄反抗依然。

柯特·科本,一个来自穷街陋巷的邋遢大王,自小便蒙受敌意的眼光;一个精神上的朋克小子,从来只汲取叛逆的乳汁。他贯彻着加缪大叔的主张:人的根本面目之一,便是反抗。

柯特·科本从不目封英雄。他向来在内心的无助和道德的虚妄之间抑郁,他反感的并不是自孩提时代便只身承受的痛苦,他畏惧的是此一痛苦的毫无意义甚至毫无出路,一直到他找到吉它、找到音乐、找到摇滚。他从此跻身在命运与恶行、病痛与名利的夹缝之间,寻找那可以寻找的、换救那可以挽救的、期盼那可以期盼的。

柯特·科本是艺术和文化英雄。他既无挺身反抗暴政之举,亦无登高啸聚江湖之绩。他视诗比行动更优先,他手中紧握的只是美,一种曾经被视为丑的人牲及世界之美,一种拒绝了不义和不公的美,一种让人们珍藏的碎裂青春重光的美。他的一位朋友在评价他画作的王题时说:“天真无邪和真诚纯洁的美景被残忍无情和满不在乎的世界所包围,而艺术家不断努力想从这一世界中拯救美。”这也是柯特全部音乐的王题。他想达到英雄行为的根本,在逝水流年中同历史作对,解救那些游荡的永恒。他那些或狂乱或妙漫的旋律,或滞重或灵巧的节奏,或机锋迭出或深藏不露的歌词,都是他同上帝的竞争,都是他抢夺来的乾坤。

柯特·科本是另类英雄。在已经骄横凯旋的物质主义和消费文化面前,他举起了朋克摇滚的螳臂。他是溯流的漏船,他是带伤的逆子。他装着不知道,这已是一个用现金换算一七的世界,人们已经无法习惯乃至已无法想象还会有另一种生活和思想方式的存在。至少,我们的面目都已以谋生的媚笑出现,即使是曾经最为不羁的艺术家,也不再敢把挑战的手友扔到生计的严峻回孔面前。一切都如同安迪·沃霍尔(Andy Warhol)恶意的戏言:做生意才是最高级的艺术。连最先锋的抗议和最前卫的抵制都已经被王流整合招安,富裕或小康的生活成了所有心怀不满者的镇静剂,妥协似乎永无止境。

在满目的唯唯诺诺之中,终于有像柯特·科本这样一种非主流和反王流的孤独的反抗之声响起,它映现出的是一个最痛苦之人的影像,他也背负内疚的隐疾,可他毕竟重现了从现代王义到朋克摇滚的颠覆性微笑和救赎性灵光。他也知道,孤绝可能会让艺术瘫痪,但他毕竟表达出了在令人窒息般的主流文化大潮面前,一个真正的艺术家灵魂深处的哀伤和癫狂。也许柯特·科本的反抗没有什么可稀罕的,但他的追索依然可贵异常,哪怕他得到的回报依然是插鄙与中伤。或许这是一个末世英雄必得的“犒赏”。

柯特·科本是另一类英雄。他满含悲苦。他的苦痛和郁闷都会写在他那生动异常的脸上,那是如同拉奥孔般痉挛不已的面庞。他也的确曾像普罗米修斯般说话:“我对人们有太多的爱与同情。”他只差像存在主义先辈一样说出,所有的反抗与绝望都是为了受,为了同情。他未能因此而免除悲苦,他也并未时时意识到这是一种奉献和牺牲,他甚至无从为自己的悲苦命名,他只是扮演着他向来心仪的诗人兰波所吟唱的角色:“让他投入闻所未闻和无以名状的物中失魂,还会有恐怖的人工会将他中断的工作传承。”他所深知和领受的只是一种充满诡异的混乱和一种时断时续的激情。

柯特·科本是另一类英雄。他一直颓唐。他曾经对未来的朋克摇滚生涯怀抱着希望、骄傲和幻想;后来,他的一腔热血冰封成了愤世嫉谷和难以言喻的失望。狂躁和愤怒成了他音乐的标签之一,焦虑则变成了一种惯性。他有与他一代人共享的抑郁,他也以无人能出其右的完美吟颂出这种抑郁。也许,这如同他最后的决断一样,只是要唤醒人们敢于绝望的勇气。他的遗书和行动都引证着尼尔·杨(Neil Young)的摇滚名句:“与真苟延残喘,不如从容燃烧。”这让我们看到,柯特·科本的颓唐,未尚不是一杆旗、一杆将秃的旗在风中猎猎作响。

柯特·科本是另一类英雄。没有人真正为他喝彩。当万众喧嚣之后,被他在音乐中忘却的病痛袭来,他总是不知道自己身心何在,连影子也消失了踪迹。正是在那些荣誉与声名的背后,他保有悲怆和凄惨存留,他只好把迷幻和麻醉作为吴魂的最后出口。他是马克思异化奇想的样板。但他还是没有不战而降,圣雄甘地说,个人的行动或许微不足道,然而重要的是你做了。

柯特·科本是贯彻此一原则的职业朋克,他追寻儿时那种纯真的极乐,他想让世界更加透明,哪怕因此而被摧毁。

柯特·科本是另一类英雄。他内心遍布混乱。菲茨杰拉德(F. s.Fitzgerald)曾感汉,对一个聪明绝顶者的最大考验,莫过于心中同时抱持两种相互对立的观念而又能正常存活。像柯特这样一个能用沸腾而纷繁的零乱意象枪击我们的人,其实也是一个充溢着形而上能量的疯僧,他的不息冲突的内心,是这个时代最灿烂也最复杂的灵魂。

下载地址:

点击下载TXT

作者:郝舫 (现代)

作者:郝舫 (现代)