序言

法学院刚毕业那会儿,我还是个小伙子,十分期待着马上开始自己的生活。这时,我突发奇想,把本来想要看的小说和历史书暂时束之高阁,出去买了本“如何做”一类的书:舶口何掌控自己的时间和生活》,作者是阿兰·拉金。该书的主要观点是,我们必须开列出自己短期、中期和长期的生活目标,按其重要程度进行分类,例如A组最为重要,B组次之,C组第三等等。然后,在每一个目标下列出实现这些目标的具体行动。这本简装书我依然保留着,距今已近30个年头。我敢肯定,这个单子准还埋藏在某个故纸堆中,尽管一时无从查找。然而,那个A组的单子我还真没忘记。我要当个好人,娶个好老婆,养几个好孩子,交几个好朋友,做个成功的政治家,写一本了不起的书;当然,我是不是个好人,得由上帝来判断。我知道,自己并没有像我那些铁杆支持者们想像的,或是如我自己所希望的那样好,但也没有像我最严厉的批评者们所说的那样坏。我的家庭生活因为有了希拉里与切尔西而增添光彩。和所有的家庭一样,我们的生活也并非事事如意,但依然温馨美好。其中的瑕疵,正如世人所知,多数因我而起。她们的爱始终给我们的生活带来希望。就我所知,没人比我拥有更多、更好的朋友。的确,我完全有理由认为,正是在这些密友的大力扶持下,我才得以入主白宫,现在他们已成为传奇般的“比尔之友”。

我的政治生活充满了欢乐。我喜欢竞选,我喜欢主政。我总是努力让事情朝着正确的方向发展,给更多人梦想成真的机会,让人们振奋精神,携手共进。我就是这样给自己打分的。

至于那本了不起的书,谁知道呢?但准是个好故事。

1

1946年8月19日清晨,一场猛烈的夏季暴雨过后,天空一片蔚蓝,我的寡母在霍普镇上的朱莉亚·切斯特医院生下了我。霍普镇位于阿肯色州西南部,从得州边界上的特克萨卡纳市往东33英里,约有6000居民。母亲按父亲的名字小威廉·杰弗逊·布莱斯给我取名为威廉·杰弗逊·布莱斯三世。父亲有兄弟姐妹九个,祖父是得州舍尔曼地方一个贫穷农夫,在父亲17岁时便已过世。用我几个姑姑的话说,父亲总是想方设法照顾她们。后来父亲长成了一个英俊、勤劳、爱说爱笑的人。1943年,父亲在路易斯安那州施里夫波特的三州医院遇见了我母亲。那时她正在医院参加培训,准备当护士。在我成长的过程中,我曾多次缠着母亲讲述他们如何相遇,如何恋爱,又如何结婚的故事。当时父亲带着约会对象来母亲工作的病房看急诊,医生处理那位女病人时,父亲和母亲就聊上了,还互相调情。离开病房的路上,父亲摸了摸母亲戴着男朋友戒指的手指问她是否已经嫁人。母亲结结巴巴地说了声“没”——意思是她还是单身。第二天,父亲给那女人送了花,母亲心里一沉。后来父亲约母亲出来约会,解释说每当结束一段恋情时,自己总会送对方一束花。

两个月后,他们喜结良缘,随后父亲便奔赴战场。在进攻意大利的战斗中,父亲在一家军车检修厂服役,修理吉普车和坦克。战后,父亲回到霍普镇母亲身边,不久移居芝加哥。在那里,父亲重操旧业,为曼比设备公司当推销员。他们在森林公园市郊外买了一所小房子,但几个月不能人住。当时母亲已怀上了我,因此父亲决定让母亲先回霍普镇,等新房子能住时再把母亲接回来。1946年5月17日,父亲把家具搬进他们的新家后便从芝加哥开车前往霍普镇去接他的妻子。那天深夜,在密苏里州萨克斯顿外的60号公路上,父亲的车,一辆1942年的别克,在潮湿的路面上右前轮突然爆胎,失去了控制。父亲被抛出窗外,落在或者是爬进了一个用来改造沼泽地的下水道甲。沟内水深三英尺。经过两小时的搜寻,父亲被找到了。他的手紧紧地抓住水面上的一根树枝。他努力想爬出水面,但没有成功。父亲淹死了,年仅28岁,结婚两年零八个月,和母亲在一起的时间只有七个月。

上面寥寥几笔便是我迄今为止对父亲的全部了解。一生中我都在渴望填补空白,贪婪地抓住每一张照片、每一个故事,或是每一张纸,希望从那里发现更多关于这位给予我生命的男人的故事。

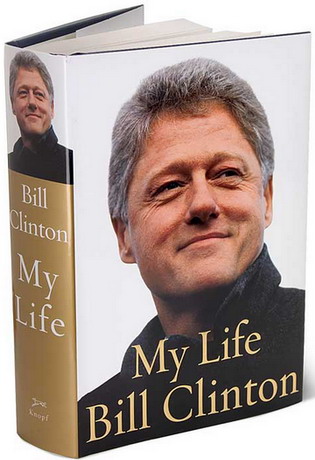

我的生活-克林顿自传 在线阅读:

第 1 页第 2 页第 3 页第 4 页第 5 页第 6 页第 7 页第 8 页第 9 页第 10 页第 11 页第 12 页第 13 页第 14 页第 15 页第 16 页第 17 页第 18 页第 19 页第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页第 24 页第 25 页第 26 页第 27 页第 28 页第 29 页第 30 页第 31 页第 32 页第 33 页第 34 页第 35 页第 36 页第 37 页第 38 页

第 1 页第 2 页第 3 页第 4 页第 5 页第 6 页第 7 页第 8 页第 9 页第 10 页第 11 页第 12 页第 13 页第 14 页第 15 页第 16 页第 17 页第 18 页第 19 页第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页第 24 页第 25 页第 26 页第 27 页第 28 页第 29 页第 30 页第 31 页第 32 页第 33 页第 34 页第 35 页第 36 页第 37 页第 38 页

下载地址:

点击下载TXT

作者:比尔·克林顿(美)

作者:比尔·克林顿(美)