一、家世

我是广西省桂林县南乡山尾村人。据白氏族谱所载:“吾族始祖伯笃鲁丁系元朝进士,原籍江南江宁府上元县民,住水西门内。至元三年,以廉访副使范任西粤,迨后致仕回籍,殁后葬金陵南门外,地名夏家凹。公之次孙永龄官名伯龄,于明洪武十三年游宦部属,分发出京,又莅任粤西。龄偕兄弟永清永秀等仍随入粤,因而落籍桂林,惟永秀公后代繁倡,相传明太祖禁止人民用外国姓,乃更伯为白,而白氏之传流自兹始矣!”自伯笃鲁丁公相传,至十五世我太高祖考榕华公,少时家贫,有志向学,乃由南乡进桂林城,到本家白某所开之商店佣工,在铺上半工半读,店主嘉其有志上进,鼓励他去考试,举于清朝乾隆甲午科,赐进士出身。曾任四川开县知县,调署茂州、直隶州知州。后年迈告归,定居桂林山尾村。

时榕华公署茂州,直隶知州,当地人烟稀少,农田、害虫甚多,尤以蚂蝗为最,人畜农作多被啮伤,耕地因而荒芜,蔓草丛生,人民生活非常艰苦。榕华公乃教民掘土造窑以烧石灰,而以石灰散播田中,固发高热,蚂蝗蔓草为之烧死,而草灰又可作肥料,农产乃渐有收获,州民盛戴不已,特载之于地方志中。此民国二十八年我任军事委员会副参谋总长兼军训部长驻于重庆时,中国回教协会开县支会数位代表造访所面告。他们还告诉我:“榕华公笃信回教,于本县知事任内,协助教务甚力。曾题‘认主独一’之匾额赠送开县清真寺,至今仍然悬挂寺中,邑人视同珍宝。”

二、家庭状况

榕华公之后裔,白珮、白玉皆科甲出身,或中举人或为秀才。递传至白氏族谱之第十八代,即我先考志书公。公别号友三,三十五岁时与桂林西乡罗锦墟马全记之大女结婚,即我先妣马氏。时年二十四,婚后生七男四女,夭折者男三人女一人。长成者男四人,即崇助、崇伦、崇禧、崇祜;女三人,长女年妹适海、次女德贞适马、三女三妹适傅。

志书公自幼耕读,至十九岁准备应试,师事白石老师。因于书房习作联句所用之音韵与其师不尽相同,受不当之处罚,遂愤而弃儒从商,于桂林西乡苏桥墟开设永泰林商店,经营糖、油、豆、纸等什货,生意尚好。因所雇之账房李瑞芝操守不佳,于志书公患脑病归真后,掌握了所有账目,以致债主至门相逼,而我家所放之外债,李氏悉据为私有。我兄弟因年幼不能接管店务,该店遂停止营业。家中变卖房田偿还债务,因而生活日趋困难。

第二章 早年之教育

一、早年之教育

清光绪二十四年,我行年五岁,就读于私塾,启蒙老师始为毛庆锡老师,继则为李玉田、白莲洲两老师。启蒙时,老师叫我读《三字经》中之“幼而学,壮而行,上致君,下泽民;扬名声,显父母;光于前,垂于后”八句。嗣后,以三字经、五言诗、千字诗、对子书、幼学琼林、四书、诗、书、礼、易、春秋、左传等为教本。每日晨间须向先生背诵前日所习之功课;每月初一、十五则须背诵所有教过之功课。背诵若有错误,处罚方式轻则面斥,重则打手、罚站、罚跪等。我于私塾五年,在读书方面侥幸未受过处罚。

我九岁时,六弟崇祜(宗墨)六岁,共师事白莲洲。在书房中,有同村毛长林者,午十七,于同学中年龄最长,品德最坏,性情暴戾,常欺侮我兄弟二人。每月初一、十五,他勒令同学供其金钱、食物,名之为进贡。其座位恰于书房通往厕所之间,同学路经该处,他若不高兴,动辄打人,名之为纳路税。我与六弟向憎恶其暴行。初一、十五既不“进贡”,大小便时绕道而行,避其凶锋。他见我们不屈服,气愤至极,常常责骂我兄弟,或殴打崇祜。我虽恼怒,因年龄幼稚不敢与之斗力,乃与祟祜密商非以智不能取胜。某日下午放学,乘毛下五级高之石阶时,我出其不意,在后用力一推,毛滚滚而下。我乘机踢之两脚,迅速跑开,匿藏我家背后之山岩内,叫崇祜回家禀告我的父亲,说明毛在书房之恶迹,以及我不得已而报复之经过。毛因面部、膝部受伤,流血甚多,毛之家人向父亲责难。父亲虽不满毛在书房横行无理之行为,但仍愿赔偿其医药费用。父亲对我因受辱而报复之行为则不予深究。毛之家长复向白莲洲老师报告,白虽明察事之起因,为维护纲纪,将我棍责,并告诫毛以后不准再欺侮同窗。此虽是我读书以来第一次受处罚,然而毛之“纳贡”、“苛捐”亦因而取消,同学称快。

我十岁以后读毕四书五经,其中以书经之洪范篇最难记忆。某次,我反复诵读,不能熟记;而翌日恰为初一,又要背诵己学过之经书。我读至深夜,犹不能记,急得痛哭。当时母亲在旁作针线相陪,劝我休息,待晨间早起诵读,必可熟记。翌日拂晓,母亲唤醒我再读,果然很快便能记忆,而旧功课亦一一及时温习完毕。我幼时读书,每当夜间温习,母亲必定相伴,见我有艰难之状,则予以劝慰,虽时隔数十年,昔日之慈颜懿训至今犹历在目。

父亲见背,【子+兑】叔志业公以蒙馆教松弛,欲送我至六圹墟新成立之小学校就读。他亲自带我至罗锦墟见我八舅父马公小甫,请于送其子马献芝入学之便,连同送我及【子+兑】姨娘之子白冠【上又下贝】往六圹接受新式教育。我八舅父嫌贫爱富,只允我于其店中做学徒。【子+兑】叔当场反对,立即带我回家。约同本村乡老,敦请白莲洲老师主持私塾。我与六弟崇祜就读年余。会吕元甫、吕伯刚、李仲义诸先生创立会仙小学,距我家约三华里,我与崇祜走读两年有余。

我十四岁考入陆军小学校(报名时为符合规定,虚报十五岁),全省报名千余人,只取一百二十名,我名列第六。蔡锷为总办。蔡是同盟会员,鼓吹革命思想。同学多受其熏陶,纷纷剪发,以后于陆军中学中凡无辫者,几尽为广西学生。我入陆军小学不及三月,患恶性疟疾,忽冷忽热。半年过后,因功课旷废甚多,无法参加甄别试。蔡总办见我入学成绩优异未令退学。病延一年,家人以为长期如此殊非良策,不如医愈后再投考学校,便决心向校方申请退学。

十六岁,我与崇祜投考广西省立初级师范(当时师范分优、初二级),以第二名录取。校长廖道传办学认真,同学莫不慑服。入学后,我因屡次考试名列第一,按照学校规定被选为领班生。

在初级师范,我与崇祜共宿一室,当时有同学何树信者,系桂林城内人,因成绩不能与我竞争,怀恨在心,常以“乡下人”取笑我与六弟崇祜。我素不理会。一日,他乘我不在,至我室内以恶言詈骂宗墨,适我归来,问何事?何云:“呸!乡下人!”我不禁大怒,以为大丈夫不能受辱,狠狠地将何打倒地上,再踢他两脚以示惩罚。此为我做学生以来,第一次打架。何趋报告校长,优、初两级同学闻之皆来劝我,见校长时不可承认打倒何某。我以为一人做事一人当,未接纳众人之意见,并整理行李,对宗墨说:“若校方决定开除我,我立刻回家,汝务必努力读书。”诸同学因知何之为人,乃推举代表向校长陈情,说明何侮辱我之经过。后经校方调查事由之始末,以为我不该殴人,而何不该欺侮同学,我被记一大过了事。

二、参加北伐学生敢死队

在师范年余,辛亥革命爆发,我与陆军小学同学多人,加入广西北伐学生敢死队。家中长辈闻之纷纷反对,我感于民族革命之大义,毅然随队北伐。家中派人至桂林北门城口把守,欲迫我回家。事为我所知,乃私将武器装具托交同学,我穿便衣由西门出城,绕经老人山,溜马山,往北门城外与大队会合。

广西北伐学生军系私人志愿组成,不受国家薪饷。学生自备费用由桂林随协统赵恒惕所统领之广西混成协出发,每人发给“七九”步枪一支,子弹一百五十发,羊毡一张,黑呢外套一件,水壶饭盒杂囊等物。行军至全州,永州、因沿途道路坎坷难行,我与多数同学之脚面皆为草鞋磨破,脚底亦为路石所梗伤。幸至永州,改乘民船,押解辎重取水道经湖南之祁阳、衡阳、湘潭等地。至长沙复改乘轮船经洞庭至湖北汉阳之蔡甸、梅子山参加南军阵营,与北军相峙。

当时南北正酝酿议和,和战未定,故南军警戒前线甚严。我子夜间放哨,因天气寒冷,风雪交加,瞬时变成雪人。但我初上前线,内心兴奋无比,其热诚足以御外迫之寒气。

未几南北停战。赵恒惕之混成协调驻湖北孝感,我们随之至孝感。学生军出征时因携带银钱衣装有限,战时又无法换洗,以致发蓬面垢,多有生虱者。驻于孝感,每当丽阳和暖之日,即是我们洗澡捉虱之时。后湖北都督黎元洪知我们穷困,特犒送酒肉,津贴每一学生十元银洋。我们为保持不受政府津贴之清誉,仅领其酒肉,此种苦干,硬干,死干之精神,赢得各方所赞佩。

南北议和成功,各省之学生军均奉命解散,编入南京陆军入伍生队,至南京受入伍训练。半年期满,送入武昌陆军预备学校。该校学科课程与旧制高中相同:军事课程以步兵典范令为主,为期三年。我毕业后,派往北苑卢永祥之第十师入伍半年,目的是要我们了解军营生活。入伍期满,即升入保定军官学校。其间二年乃在训练我们成为青年初级之军官。其学科以战术、筑城、地形、兵器四大教程为主。毕业后,授以上士阶级,分发至部队当见习官半年,然后再升为少尉军官。与今日之制度略有不同。

第二篇 初期军中生活

我是广西省桂林县南乡山尾村人。据白氏族谱所载:“吾族始祖伯笃鲁丁系元朝进士,原籍江南江宁府上元县民,住水西门内。至元三年,以廉访副使范任西粤,迨后致仕回籍,殁后葬金陵南门外,地名夏家凹。公之次孙永龄官名伯龄,于明洪武十三年游宦部属,分发出京,又莅任粤西。龄偕兄弟永清永秀等仍随入粤,因而落籍桂林,惟永秀公后代繁倡,相传明太祖禁止人民用外国姓,乃更伯为白,而白氏之传流自兹始矣!”自伯笃鲁丁公相传,至十五世我太高祖考榕华公,少时家贫,有志向学,乃由南乡进桂林城,到本家白某所开之商店佣工,在铺上半工半读,店主嘉其有志上进,鼓励他去考试,举于清朝乾隆甲午科,赐进士出身。曾任四川开县知县,调署茂州、直隶州知州。后年迈告归,定居桂林山尾村。

时榕华公署茂州,直隶知州,当地人烟稀少,农田、害虫甚多,尤以蚂蝗为最,人畜农作多被啮伤,耕地因而荒芜,蔓草丛生,人民生活非常艰苦。榕华公乃教民掘土造窑以烧石灰,而以石灰散播田中,固发高热,蚂蝗蔓草为之烧死,而草灰又可作肥料,农产乃渐有收获,州民盛戴不已,特载之于地方志中。此民国二十八年我任军事委员会副参谋总长兼军训部长驻于重庆时,中国回教协会开县支会数位代表造访所面告。他们还告诉我:“榕华公笃信回教,于本县知事任内,协助教务甚力。曾题‘认主独一’之匾额赠送开县清真寺,至今仍然悬挂寺中,邑人视同珍宝。”

二、家庭状况

榕华公之后裔,白珮、白玉皆科甲出身,或中举人或为秀才。递传至白氏族谱之第十八代,即我先考志书公。公别号友三,三十五岁时与桂林西乡罗锦墟马全记之大女结婚,即我先妣马氏。时年二十四,婚后生七男四女,夭折者男三人女一人。长成者男四人,即崇助、崇伦、崇禧、崇祜;女三人,长女年妹适海、次女德贞适马、三女三妹适傅。

志书公自幼耕读,至十九岁准备应试,师事白石老师。因于书房习作联句所用之音韵与其师不尽相同,受不当之处罚,遂愤而弃儒从商,于桂林西乡苏桥墟开设永泰林商店,经营糖、油、豆、纸等什货,生意尚好。因所雇之账房李瑞芝操守不佳,于志书公患脑病归真后,掌握了所有账目,以致债主至门相逼,而我家所放之外债,李氏悉据为私有。我兄弟因年幼不能接管店务,该店遂停止营业。家中变卖房田偿还债务,因而生活日趋困难。

第二章 早年之教育

一、早年之教育

清光绪二十四年,我行年五岁,就读于私塾,启蒙老师始为毛庆锡老师,继则为李玉田、白莲洲两老师。启蒙时,老师叫我读《三字经》中之“幼而学,壮而行,上致君,下泽民;扬名声,显父母;光于前,垂于后”八句。嗣后,以三字经、五言诗、千字诗、对子书、幼学琼林、四书、诗、书、礼、易、春秋、左传等为教本。每日晨间须向先生背诵前日所习之功课;每月初一、十五则须背诵所有教过之功课。背诵若有错误,处罚方式轻则面斥,重则打手、罚站、罚跪等。我于私塾五年,在读书方面侥幸未受过处罚。

我九岁时,六弟崇祜(宗墨)六岁,共师事白莲洲。在书房中,有同村毛长林者,午十七,于同学中年龄最长,品德最坏,性情暴戾,常欺侮我兄弟二人。每月初一、十五,他勒令同学供其金钱、食物,名之为进贡。其座位恰于书房通往厕所之间,同学路经该处,他若不高兴,动辄打人,名之为纳路税。我与六弟向憎恶其暴行。初一、十五既不“进贡”,大小便时绕道而行,避其凶锋。他见我们不屈服,气愤至极,常常责骂我兄弟,或殴打崇祜。我虽恼怒,因年龄幼稚不敢与之斗力,乃与祟祜密商非以智不能取胜。某日下午放学,乘毛下五级高之石阶时,我出其不意,在后用力一推,毛滚滚而下。我乘机踢之两脚,迅速跑开,匿藏我家背后之山岩内,叫崇祜回家禀告我的父亲,说明毛在书房之恶迹,以及我不得已而报复之经过。毛因面部、膝部受伤,流血甚多,毛之家人向父亲责难。父亲虽不满毛在书房横行无理之行为,但仍愿赔偿其医药费用。父亲对我因受辱而报复之行为则不予深究。毛之家长复向白莲洲老师报告,白虽明察事之起因,为维护纲纪,将我棍责,并告诫毛以后不准再欺侮同窗。此虽是我读书以来第一次受处罚,然而毛之“纳贡”、“苛捐”亦因而取消,同学称快。

我十岁以后读毕四书五经,其中以书经之洪范篇最难记忆。某次,我反复诵读,不能熟记;而翌日恰为初一,又要背诵己学过之经书。我读至深夜,犹不能记,急得痛哭。当时母亲在旁作针线相陪,劝我休息,待晨间早起诵读,必可熟记。翌日拂晓,母亲唤醒我再读,果然很快便能记忆,而旧功课亦一一及时温习完毕。我幼时读书,每当夜间温习,母亲必定相伴,见我有艰难之状,则予以劝慰,虽时隔数十年,昔日之慈颜懿训至今犹历在目。

父亲见背,【子+兑】叔志业公以蒙馆教松弛,欲送我至六圹墟新成立之小学校就读。他亲自带我至罗锦墟见我八舅父马公小甫,请于送其子马献芝入学之便,连同送我及【子+兑】姨娘之子白冠【上又下贝】往六圹接受新式教育。我八舅父嫌贫爱富,只允我于其店中做学徒。【子+兑】叔当场反对,立即带我回家。约同本村乡老,敦请白莲洲老师主持私塾。我与六弟崇祜就读年余。会吕元甫、吕伯刚、李仲义诸先生创立会仙小学,距我家约三华里,我与崇祜走读两年有余。

我十四岁考入陆军小学校(报名时为符合规定,虚报十五岁),全省报名千余人,只取一百二十名,我名列第六。蔡锷为总办。蔡是同盟会员,鼓吹革命思想。同学多受其熏陶,纷纷剪发,以后于陆军中学中凡无辫者,几尽为广西学生。我入陆军小学不及三月,患恶性疟疾,忽冷忽热。半年过后,因功课旷废甚多,无法参加甄别试。蔡总办见我入学成绩优异未令退学。病延一年,家人以为长期如此殊非良策,不如医愈后再投考学校,便决心向校方申请退学。

十六岁,我与崇祜投考广西省立初级师范(当时师范分优、初二级),以第二名录取。校长廖道传办学认真,同学莫不慑服。入学后,我因屡次考试名列第一,按照学校规定被选为领班生。

在初级师范,我与崇祜共宿一室,当时有同学何树信者,系桂林城内人,因成绩不能与我竞争,怀恨在心,常以“乡下人”取笑我与六弟崇祜。我素不理会。一日,他乘我不在,至我室内以恶言詈骂宗墨,适我归来,问何事?何云:“呸!乡下人!”我不禁大怒,以为大丈夫不能受辱,狠狠地将何打倒地上,再踢他两脚以示惩罚。此为我做学生以来,第一次打架。何趋报告校长,优、初两级同学闻之皆来劝我,见校长时不可承认打倒何某。我以为一人做事一人当,未接纳众人之意见,并整理行李,对宗墨说:“若校方决定开除我,我立刻回家,汝务必努力读书。”诸同学因知何之为人,乃推举代表向校长陈情,说明何侮辱我之经过。后经校方调查事由之始末,以为我不该殴人,而何不该欺侮同学,我被记一大过了事。

二、参加北伐学生敢死队

在师范年余,辛亥革命爆发,我与陆军小学同学多人,加入广西北伐学生敢死队。家中长辈闻之纷纷反对,我感于民族革命之大义,毅然随队北伐。家中派人至桂林北门城口把守,欲迫我回家。事为我所知,乃私将武器装具托交同学,我穿便衣由西门出城,绕经老人山,溜马山,往北门城外与大队会合。

广西北伐学生军系私人志愿组成,不受国家薪饷。学生自备费用由桂林随协统赵恒惕所统领之广西混成协出发,每人发给“七九”步枪一支,子弹一百五十发,羊毡一张,黑呢外套一件,水壶饭盒杂囊等物。行军至全州,永州、因沿途道路坎坷难行,我与多数同学之脚面皆为草鞋磨破,脚底亦为路石所梗伤。幸至永州,改乘民船,押解辎重取水道经湖南之祁阳、衡阳、湘潭等地。至长沙复改乘轮船经洞庭至湖北汉阳之蔡甸、梅子山参加南军阵营,与北军相峙。

当时南北正酝酿议和,和战未定,故南军警戒前线甚严。我子夜间放哨,因天气寒冷,风雪交加,瞬时变成雪人。但我初上前线,内心兴奋无比,其热诚足以御外迫之寒气。

未几南北停战。赵恒惕之混成协调驻湖北孝感,我们随之至孝感。学生军出征时因携带银钱衣装有限,战时又无法换洗,以致发蓬面垢,多有生虱者。驻于孝感,每当丽阳和暖之日,即是我们洗澡捉虱之时。后湖北都督黎元洪知我们穷困,特犒送酒肉,津贴每一学生十元银洋。我们为保持不受政府津贴之清誉,仅领其酒肉,此种苦干,硬干,死干之精神,赢得各方所赞佩。

南北议和成功,各省之学生军均奉命解散,编入南京陆军入伍生队,至南京受入伍训练。半年期满,送入武昌陆军预备学校。该校学科课程与旧制高中相同:军事课程以步兵典范令为主,为期三年。我毕业后,派往北苑卢永祥之第十师入伍半年,目的是要我们了解军营生活。入伍期满,即升入保定军官学校。其间二年乃在训练我们成为青年初级之军官。其学科以战术、筑城、地形、兵器四大教程为主。毕业后,授以上士阶级,分发至部队当见习官半年,然后再升为少尉军官。与今日之制度略有不同。

第二篇 初期军中生活

下载地址:

点击下载TXT

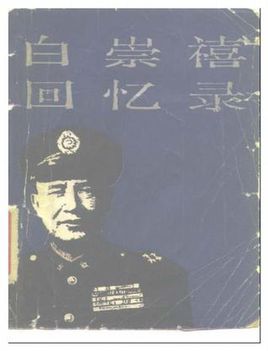

作者:白崇禧(现代)

作者:白崇禧(现代)