每个人都有圆梦的愿望,我也不例外。

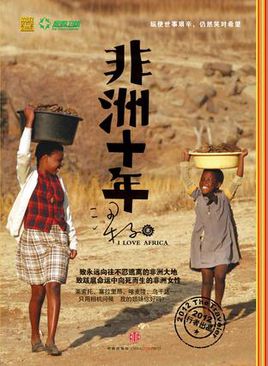

我的梦想就是能去非洲看一看。

10年前,我想尽了所有能够想到的办法,只为走一趟非洲大陆。

都说B型血的人不那么认死理儿,可在这件事上,我像是跟自己较上劲了。我给自己下了命令,党员、干部、单位都可以不要(就差没说粉身碎骨了),但非洲一定要去。再想去的地方,搭上性命的话不能说,说了也白说,人都支离了,心也破碎了,非洲怎么成行呀!反正我像吞了一块铁秤砣,后来终于在2000年7月的某一天,把自己重重地砸在了非洲的土地上。

时间飞快,从第一次踏上非洲的土地至今,眨了一眼,十多年就过去了。我曾8次独自背着沉重的行囊,分别闯进不同地域、不同气候、不同民族、不同文化的非洲国家,穿梭在高山、海岛、沙漠、森林、草原之间。并非一直在途中,而是筑巢般把自己安在了当地人家。于是在“家”里,我与她们有欢笑、有争吵、有猜疑,直到最后的恋恋不舍。每一次的非洲行留下的都是永远的别离,因为,我知道自己今生都难得再回到那一个个遥远的村落,为此,这些美好的记忆,就成为这10年来的生活中伴随我的奢侈品。

除此之外,这10年中,我曾3次窜入阿富汗,包括坎大哈北约联军基地。6次穿行印度的东西南北中,以及巴基斯坦、老挝、澳大利亚土著部落、新西兰、欧洲、美国、甚至印度洋上的小岛。在不知不觉中,我亦然成了一个在路上的女人,而且以住在别人家为极大的乐趣,因为,在别人家能看到不同于自己家的新鲜事。

这些年,我常常面临记者们提到的一个问题:关于旅行的意义。

旅行有那么复杂吗?有人说,旅行不过是从你待烦了的地方,去人家待烦了的地方。

不过仔细想想,旅行的变数实在太大了,还真是因人而异。

一个有钱有闲有身体的人,只要他高兴,一个月内可以飞遍整个地球。

而一个穷小子,背着简单的行囊,省吃俭用,照样行在路上。

在印度,大批的苦行僧们,衣衫褴褛,沿街乞讨,心态平和,终生云游四方,还有一类旅游者,他们中规中矩,乘着大巴,跟随小旗,上车睡觉、下车尿尿、到了景点一通照相。尽管疲惫,却被大多数人接受,那是他们不同于平日生活的另一种增长见识的方式。

总之,旅行完全是仁者见仁智者见智的事情。重要的是,你发现了什么?体验了什么?感悟到了什么?

10年的非洲行,我更多观察的是与我同类的女人们,她们的活法有沉重也有生趣,她们的心境平舒淡漠,她们终生辛勤操劳,却乐在其中。

在非洲的村落,女孩儿出生后,一两岁时自己爬,三四岁时小尾巴,四五岁时带弟妹,六七岁时洗锅碗,七八岁时拾柴火,八、九岁时去打水,九十岁时烧饭菜,十一二岁订婆家,十二三岁为人妻,十四五岁为人母,四十岁时当祖母。直到死,也不会像男人那样有资格葬在自家院落。因为,女人永远不会成为人们心目中的英雄。

女人结婚没自主,父亲看中的男人就是她的丈夫。在不少非洲村庄,婚后妻子生了两三个孩子后才能出门。接下来一生要伺候老的、小的、男的、女的。她们没有发言权,没有选择权,没有反抗权,没有放弃权,只有接受和承受。

女人活得很琐碎,每月一次的“倒霉”,唧唧喳喳的话语,啰啰索索的嘱咐,还要随时面临被男人“休妻”。

女人的一生实在不易。非洲十年女人篇,是我对女人们真实的记录,我尤为爱那些劳动的女人,她们生动,有趣儿,在关键时刻显露的精彩,是男人们永远无法效仿和比拟的。

记得我曾经问过一些女人:“你们觉得自己快乐吗?”

我原以为她们会有力地回答:“快乐!”

但事实上,回答快乐的只占一半。问其不快乐的原因,因为时常被酒后的丈夫拳打脚踢。

而快乐女人的解答是,丈夫从没打过她。

看来女人的幸福来自于男人,这也是女人亏欠自己的地方。

女人的一生内容丰富,她们活得色彩斑斓,从头发丝到脚指甲缝都埋藏着精彩的故事。

一、 高山王国的小村庄

莱索托很小,小到从地图上一猛子扎下去,都未必能一眼瞄得准。你只能先找到南非,然后,在南非国里瞪大了眼睛仔细寻找,它才能显露出一小块地儿来,可怜的它,被南非紧紧地包围着,不论进去还是出来,都迈不出南非的地盘,谁让它长在了南非的肚子里。

我决定就去这个小国家。

有朋友听说后问我:“听说非洲艾滋病特多,你一个女人,要是被强……奸……了……怎么……办?”其实,朋友的担忧正是我自己的担忧。

002

于是,有朋友出了一个损招,去某工厂定做一个铁裤衩,不用的

时候锁上,用的时候打开。还有人建议我带一捆宽胶带,不用时封住,用时扯开。这些馊主意都被我毙了。不过,实实在在从当地警察局雇一个警

察帅哥,这个自己琢磨出来的主意应该靠谱吧?算了,眼看着梦想就要实现了,爱谁谁吧,管不了那么多了。赶紧走吧!

跟着

大酋长

挺进村庄

这些年,经常有人问我,你的第一站为什么要去莱索托?

其实没有特别的理由,完全是为了完成从中学时期就积攒下来的去非洲的梦想,在无数次的寻找、等待与期盼中,那个时候,只要是非洲,我都愿意去。

不过,去莱索托之前,我问了不少人,至少有九成都没听说过这个国家,也包括我自己。

我能去莱索托是因为一个台湾姓赖的先生。他上世纪70年代就去了莱索托,现在尽管早已移居南非的约翰内斯堡,但他认识一位大酋长,酋长的老家在塔巴姆村。

赖先生只介绍了这么一位大酋长,其他什么信息也没提供。第一次在莱索托首都马塞卢大酋长的家里见到他的时候,我以为是曼德拉呢,吓得我一身冷汗。事实上,尽管他不是曼德拉,但长相真像亲兄弟,地位也不相上下,只是名气没那么大。马泰里拉是莱索托王国老国王的亲弟弟,现任国王的亲叔叔。初次见面感觉他不是一般的牛,牛就牛在人家是皇室家族成员,即便流出一滴血,都带着贵族的金贵。

大酋长早年留学英国,一口字正腔圆的英式英语。特别是他很费劲地与我沟通后,得知我从北京来,而并非来自台湾的时候,跟我说话,要么翻着白眼看屋顶,要么只看我膝盖以下部位,连个平视的眼光都不给,难道正视地看我一眼,能把他的眼看斜了?气死我了,但只能忍着,谁让我“寄人篱下”呢。不就因为我英语嗑嗑巴巴说不清吗,有什么呀。

住了几天大酋长在首都的大别墅后,寂寞的我简直想上吊。我强烈要求去他的老家农村,我相信,只有农村那种广阔的天地,我才能大有作为,再待下去,我非憋出大瘤子不可。

不过,我可没有死乞白赖地求他,反正我把意思表达出来,估计他也不愿意让我总在他家待着,碍事。至于什么时候走,由他吧。

我的梦想就是能去非洲看一看。

10年前,我想尽了所有能够想到的办法,只为走一趟非洲大陆。

都说B型血的人不那么认死理儿,可在这件事上,我像是跟自己较上劲了。我给自己下了命令,党员、干部、单位都可以不要(就差没说粉身碎骨了),但非洲一定要去。再想去的地方,搭上性命的话不能说,说了也白说,人都支离了,心也破碎了,非洲怎么成行呀!反正我像吞了一块铁秤砣,后来终于在2000年7月的某一天,把自己重重地砸在了非洲的土地上。

时间飞快,从第一次踏上非洲的土地至今,眨了一眼,十多年就过去了。我曾8次独自背着沉重的行囊,分别闯进不同地域、不同气候、不同民族、不同文化的非洲国家,穿梭在高山、海岛、沙漠、森林、草原之间。并非一直在途中,而是筑巢般把自己安在了当地人家。于是在“家”里,我与她们有欢笑、有争吵、有猜疑,直到最后的恋恋不舍。每一次的非洲行留下的都是永远的别离,因为,我知道自己今生都难得再回到那一个个遥远的村落,为此,这些美好的记忆,就成为这10年来的生活中伴随我的奢侈品。

除此之外,这10年中,我曾3次窜入阿富汗,包括坎大哈北约联军基地。6次穿行印度的东西南北中,以及巴基斯坦、老挝、澳大利亚土著部落、新西兰、欧洲、美国、甚至印度洋上的小岛。在不知不觉中,我亦然成了一个在路上的女人,而且以住在别人家为极大的乐趣,因为,在别人家能看到不同于自己家的新鲜事。

这些年,我常常面临记者们提到的一个问题:关于旅行的意义。

旅行有那么复杂吗?有人说,旅行不过是从你待烦了的地方,去人家待烦了的地方。

不过仔细想想,旅行的变数实在太大了,还真是因人而异。

一个有钱有闲有身体的人,只要他高兴,一个月内可以飞遍整个地球。

而一个穷小子,背着简单的行囊,省吃俭用,照样行在路上。

在印度,大批的苦行僧们,衣衫褴褛,沿街乞讨,心态平和,终生云游四方,还有一类旅游者,他们中规中矩,乘着大巴,跟随小旗,上车睡觉、下车尿尿、到了景点一通照相。尽管疲惫,却被大多数人接受,那是他们不同于平日生活的另一种增长见识的方式。

总之,旅行完全是仁者见仁智者见智的事情。重要的是,你发现了什么?体验了什么?感悟到了什么?

10年的非洲行,我更多观察的是与我同类的女人们,她们的活法有沉重也有生趣,她们的心境平舒淡漠,她们终生辛勤操劳,却乐在其中。

在非洲的村落,女孩儿出生后,一两岁时自己爬,三四岁时小尾巴,四五岁时带弟妹,六七岁时洗锅碗,七八岁时拾柴火,八、九岁时去打水,九十岁时烧饭菜,十一二岁订婆家,十二三岁为人妻,十四五岁为人母,四十岁时当祖母。直到死,也不会像男人那样有资格葬在自家院落。因为,女人永远不会成为人们心目中的英雄。

女人结婚没自主,父亲看中的男人就是她的丈夫。在不少非洲村庄,婚后妻子生了两三个孩子后才能出门。接下来一生要伺候老的、小的、男的、女的。她们没有发言权,没有选择权,没有反抗权,没有放弃权,只有接受和承受。

女人活得很琐碎,每月一次的“倒霉”,唧唧喳喳的话语,啰啰索索的嘱咐,还要随时面临被男人“休妻”。

女人的一生实在不易。非洲十年女人篇,是我对女人们真实的记录,我尤为爱那些劳动的女人,她们生动,有趣儿,在关键时刻显露的精彩,是男人们永远无法效仿和比拟的。

记得我曾经问过一些女人:“你们觉得自己快乐吗?”

我原以为她们会有力地回答:“快乐!”

但事实上,回答快乐的只占一半。问其不快乐的原因,因为时常被酒后的丈夫拳打脚踢。

而快乐女人的解答是,丈夫从没打过她。

看来女人的幸福来自于男人,这也是女人亏欠自己的地方。

女人的一生内容丰富,她们活得色彩斑斓,从头发丝到脚指甲缝都埋藏着精彩的故事。

一、 高山王国的小村庄

莱索托很小,小到从地图上一猛子扎下去,都未必能一眼瞄得准。你只能先找到南非,然后,在南非国里瞪大了眼睛仔细寻找,它才能显露出一小块地儿来,可怜的它,被南非紧紧地包围着,不论进去还是出来,都迈不出南非的地盘,谁让它长在了南非的肚子里。

我决定就去这个小国家。

有朋友听说后问我:“听说非洲艾滋病特多,你一个女人,要是被强……奸……了……怎么……办?”其实,朋友的担忧正是我自己的担忧。

002

于是,有朋友出了一个损招,去某工厂定做一个铁裤衩,不用的

时候锁上,用的时候打开。还有人建议我带一捆宽胶带,不用时封住,用时扯开。这些馊主意都被我毙了。不过,实实在在从当地警察局雇一个警

察帅哥,这个自己琢磨出来的主意应该靠谱吧?算了,眼看着梦想就要实现了,爱谁谁吧,管不了那么多了。赶紧走吧!

跟着

大酋长

挺进村庄

这些年,经常有人问我,你的第一站为什么要去莱索托?

其实没有特别的理由,完全是为了完成从中学时期就积攒下来的去非洲的梦想,在无数次的寻找、等待与期盼中,那个时候,只要是非洲,我都愿意去。

不过,去莱索托之前,我问了不少人,至少有九成都没听说过这个国家,也包括我自己。

我能去莱索托是因为一个台湾姓赖的先生。他上世纪70年代就去了莱索托,现在尽管早已移居南非的约翰内斯堡,但他认识一位大酋长,酋长的老家在塔巴姆村。

赖先生只介绍了这么一位大酋长,其他什么信息也没提供。第一次在莱索托首都马塞卢大酋长的家里见到他的时候,我以为是曼德拉呢,吓得我一身冷汗。事实上,尽管他不是曼德拉,但长相真像亲兄弟,地位也不相上下,只是名气没那么大。马泰里拉是莱索托王国老国王的亲弟弟,现任国王的亲叔叔。初次见面感觉他不是一般的牛,牛就牛在人家是皇室家族成员,即便流出一滴血,都带着贵族的金贵。

大酋长早年留学英国,一口字正腔圆的英式英语。特别是他很费劲地与我沟通后,得知我从北京来,而并非来自台湾的时候,跟我说话,要么翻着白眼看屋顶,要么只看我膝盖以下部位,连个平视的眼光都不给,难道正视地看我一眼,能把他的眼看斜了?气死我了,但只能忍着,谁让我“寄人篱下”呢。不就因为我英语嗑嗑巴巴说不清吗,有什么呀。

住了几天大酋长在首都的大别墅后,寂寞的我简直想上吊。我强烈要求去他的老家农村,我相信,只有农村那种广阔的天地,我才能大有作为,再待下去,我非憋出大瘤子不可。

不过,我可没有死乞白赖地求他,反正我把意思表达出来,估计他也不愿意让我总在他家待着,碍事。至于什么时候走,由他吧。

下载地址:

点击下载TXT

作者:梁子(当代)

作者:梁子(当代)