序言·厨巫和厨禅

汪涵

无论是金圣叹的三十三则“不亦快哉”,还是苏东坡的十六件“赏心乐事”,都没有洗手下厨这回事。这一点无疑让我感到惋惜,光是“君子远庖厨”这一句话,就抹杀了多少烟火神仙的乐趣。

记得小时候在乡下,做饭时我总是要抢着去烧柴火,有时候烟火从吹火筒里倒灌出来,呛得我不光嗓子疼,胸口也疼,我还是痴心不改——不为别的,就为那弥漫的饭香里有我的一份付出,大人们也识趣地表扬我一句:“这餐饭也有建刚伢子的功劳咧!”长大以后,我越发明白厨房里其实根本没那么多教条主义,孔子说:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”如果能够在人间烟火里得到快乐,那能不能步步高升,能不能衣锦还乡之类的想法,确实可以暂时放一边去。从这一点来说,孔子实在是个很可爱的人。

幸好还有不少古人和近人和我的想法一样,清代的袁枚写了一部《随园食单》,里面是他四十年的厨房实践和三百二十六道菜谱,这本书至今仍是大厨的经典。秦淮八艳中的董小宛不但貌美如花,更是烹调高手,一款“董糖”香酥了几百年,甜遍了众人心。张大千似乎也开过一个不算是玩笑的玩笑,他说自己若论诸艺,厨艺第一,绘画第二也!他留下的那一张飘香绵长的手书家宴菜单至今还飘香绵长。还有京城第一大玩家王世襄也烧得一手好菜,素菜能烧出荤菜味道,荤菜能烧出素菜味道。

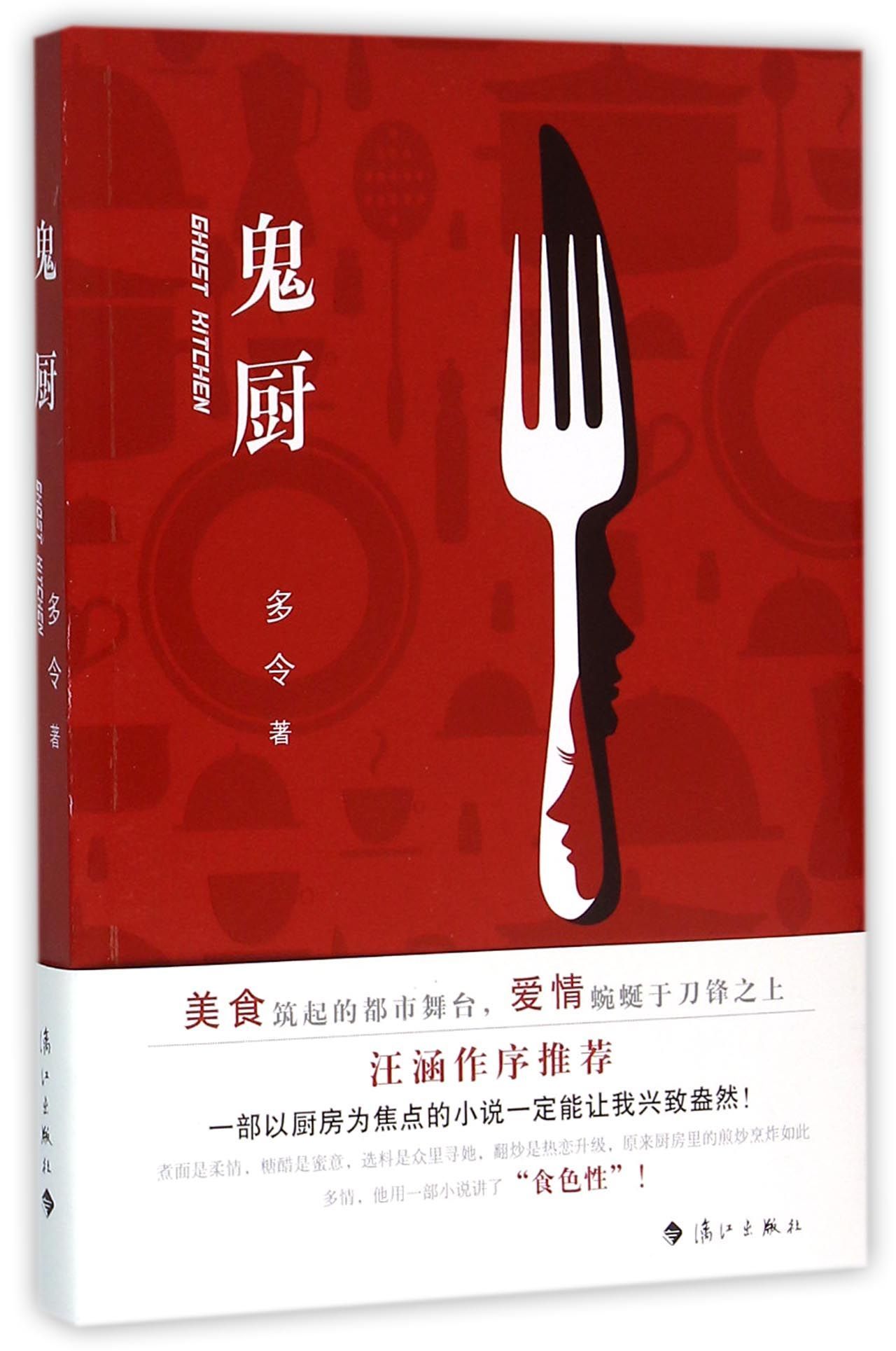

因此,一部以厨房为焦点的小说一定能让我兴致盎然。多令讲的是一个现代都市故事——我知道他爱厨艺,却没有想到他会写关于厨艺的小说,而不是关于厨艺的杂文。对于他而言,在厨房里经营一部好小说带来的挑战,是远远大过杂文的。所以他做了勇敢的尝试,用文字制造了一个人间盛宴的幻境。读他的文字,我的心境总是陷入在往事和思考之中,我们关于味道的往事大多相似——小镇的香干,河汊的鲫鱼,沾上了亲人汗水的年糕。我们可以拿这些往事来互相印证,索引,交换乐趣,而味道中的人生却迥然不同,对于多令来说,这些关于味道的记忆陷进了一个都市困境,他小心翼翼地解答着这个困境,让他的人物挣扎,战斗,最后和命运达成了和解。

多令的行文也如同高妙的厨艺令人激赏,他将《楚辞》的绮丽狂放带进了现代文学之中,这无疑是他作为湘人的本能和天赋。依我的浅见,巫楚文化中的魔幻色彩很难和大都市的理性生活做很好的结合,但他竟然找到了厨艺这样一个契合点。读他的文字,我总是会情不自禁地联想起楚辞,比如《九歌》中的“瑶席兮玉瑱,盍将把兮琼芳;蕙肴蒸兮兰藉,奠桂酒兮椒浆。”

这种对厨艺的依依不舍很可贵,老子还说过另一句话“治大国,若烹小鲜”。当我们锐气尽藏,青春渐远,确实没有哪种手艺能像厨艺那样象征着我们经营人生的智慧。于是伺候家人,招待朋友的宴席就成了日常的功课,这个功课里有彼此心领神会的冷暖人生,煮面是柔情,糖醋是蜜意,选料是众里寻她,翻炒是热恋升级,原来厨房里的煎炒烹炸如此多情,他用一部小说讲了“食色性”,我只想表扬一句“会烹调的男人帅也”。

说到这里我想起一个故事,可以作为这部小说的禅机。唐朝有一个文喜禅师,曾向一位牵牛的老翁借宿。老翁说:“你有执着心,不能留你住。”文喜回答:“我没有执着心,我受戒了。”老翁回呛一句:“你没有执着心干吗要去受戒?”后来,文喜禅师在寺庙里担任煮饭的工作,一日,雾气腾腾的厨房突然出现了文殊菩萨,其实,之前的老翁就是文殊菩萨的化身。文喜毫不犹豫,拿勺子去打文殊,边打边念:“文殊自文殊,文喜自文喜,今日再相见,或乱不了我。”显然,他是在意文殊打扰他在厨房里的清修。文殊菩萨风趣地回答:“苦瓜连根苦,甜瓜彻蒂甜,修行三大劫,却被老僧嫌。”

由此可见,一个发生在厨房里的故事,连菩萨都无法抵挡,何况你我凡人?

123

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

——李商隐

第一章

我并不是一个害怕孤单的人,我只是害怕那些孤单中的响动——钢琴,雨,落叶的旋转,夜晚猫的跃动。

对于我的耳朵,这些响动都是有形状的,它们会一起变化,每刻都有声音飞翔,每刻也有声音降落,它们在秋天的移动会构成孤单的要素,那不想在地铁里背过身去的一瞬间,会有人喊你的名字——城市吞没了很多人,却没有吞没这个季节,秋天还是如约而来,这些声音都让我想起有那么多人已经被城市吞没,他们在梦中反反复复,照耀他们的最后一丝光亮,也业已消失。

当然,还有夜晚里水喉的突然响动,就像在夜晚起来咳嗽的人一样,可能在楼上的阳台,可能在隔壁的厕所里,也许是一场巨大的呕吐,也许是一次例行的小便。如果你不知道是谁,你也不愿意知道他到底是谁。

有那么多年,她走了,我总记得在秋天和她一起去买螃蟹的样子,我们租房而居,没有人给我们送螃蟹票,也没有吃过金悦广告里那有着十厘米长蟹钳的螃蟹,但买螃蟹是幸福的,在小厨房里煮螃蟹也是幸福的,我们去八里庄的菜市场买三十几块钱一斤的螃蟹,后来发现二十几块钱一斤的也挺好吃,只是个头小一点而已。我会用牙签挑走那针尖大一点的苦味部分,青色的和黑色的脏器。每次她听见我翻开锅盖的声音,就会惊喜地跑过来问,好了吗?好了吗?我喜欢她穿着灰色的毛衣,依偎在我的身上,感觉就像是一只豚鼠,那是秋天带给我的最后温暖。

我经常出差,所以小芹经常一个人去八里庄的菜市场,夏天,秋天,冬天,这样的季节变化,总是推进着她渴盼我归家的焦急感。

她有时候很讨厌秋天的感觉,讨厌在白杨树下走的那一段路,下班的时候,每个人的背上都好像被符咒贴着,顶着冷风快步行走,很机械的动作,城市的秋天就像采油机一样,高高竖立在风中,重复着枯燥得没有绿色的动作。

秋天恰到好处地把孤独感分配给了每一个人,活着是一件特无聊的事,做饭吃饭看电视,如果我还有一丝趣味,我愿意选择史蒂芬·金的小说。这个秋天发生了一些怪事,晚上她一个人睡得迷迷糊糊的,依稀听到厨房里有锅勺的响动,还有男人说话的声音,油烟味也传了出来。

她依稀以为是我回来了,终于可以做螃蟹吃啦,也许她在梦中笑了一下,没有人看见她甜美的嘴角。

但这不是真的,她说,真正发生的事情,是厨房里真的有声音在,铲子,锅盖,没有关紧的水喉——

她开始在梦境里挣扎,想从一个梦跳进另外一个梦,但这是多么的徒劳。那些声音像钢丝一样伸出,抓住了她,她不得逃脱。

碟子在撞击着,发出了声音,隐约有人在说话,还有人说吃完这顿,我们就上路吧。她把自己捂在被子里,呜呜呜,眼睛里有泪水,她不敢出去看,她以为自己是在做梦,有鬼溜进她家来炒菜——

她多么希望自己是在做梦啊,过了一阵,餐厅里响起吧唧吧唧吃饭的声音,她无法确认到底发生了什么,叫也不敢叫,等到黎明的时候,终于什么声音都没有了,她战战兢兢地从门缝往外看,什么也没有。

她打开门——确实一片寂静,什么都没有发生过,她确实在做梦,她又到厨房里去查看,东西都在原来的位置,但每个餐具都被擦得干干净净,连她做晚餐留下的垃圾都不见了,她平时都不会这样卖力地收拾厨房。

她收拾好自己的东西,魂不守舍地上班去了,她给我打了电话,说了昨天晚上发生的事情,我说那肯定是在做梦:“就算真的有鬼,我童小明来,它还不得赶紧逃命?别怕,我今天就请假回家。”

她迷迷糊糊地放下电话,抬头看见总监愤怒的眼神:“工作周报,就你一个人还没有交呢!”

去他妈的工作周报吧,我们约定在地铁站见面,在拥挤的地铁站找到一个拥抱的空间。那时候的我比现在胖一点,因为我选择的是错误的锻炼方式,我几乎每晚都要去朝阳公园打篮球,而不是长跑,篮球运动容易让人感到饥饿,它的深处是有一种力量,推着人往横向里长,为了挤倒别人,在不可避免的冲撞中,断掉肋骨的是别人,而不是我。我总是赢,在这样的较量中,我总能击倒比我重二十公斤的家伙,我结实得像一头熊那样,我用六英尺长的手臂抱她,像围住一个梦境的城墙,就像我每天在地铁上所做的那样,在欲望和困守的战斗中,找到一点空间感,在一天的号角吹响之时,让她感到不畏惧就好,也许是暂时的。

晚上我如约回家,她搂着我入睡,心里感觉踏实多了。

她扔下书和遥控器,我的拥抱可以塞紧她的耳朵,隔绝于梦中。

半夜,我酣然入梦,她又回到那种半梦半醒的状态,但好安静啊,真的,什么都没有了。她想,这下可以安心睡觉了,她听着我的心跳,那种心跳有力地透过胸肌的阻挡,进入梦乡。

但一丝淡淡的油烟味道传来了——

好像她在梦里吃红烧肉一样,螃蟹也快熟了,她馋得流口水,她突然惊醒了,这不是梦!

油烟味道确实传来了,还有排风扇低速的转动声,她头皮发炸,血液凝固了,她后来说她能分清声音和气味的距离:我们前楼冰城烧烤屌丝青年们的喧闹和歌唱,还有偶尔断片式的嚎叫,此刻都是这丝丝缕缕气味和声音的背景。

深秋的夜晚已经很寒冷,因为这夜晚会让人失去一些力量和勇气,暖气还没有送来,你得克服被窝里外的巨大温差去起床,你在一双安全的臂膀,一只充满热尿的膀胱,两个人频率相同的呼吸,头发的纠缠和皮肤的厮磨中,去面对一个黑暗而不可知的世界。她对声音有着超常敏锐的距离感,她是学声乐的,本来有机会站在中华世纪坛和奥林匹克中心之类的地方,可能,她是唯一一个从金铁霖老师那里逃跑的学生。

那种三米之外,也许只有一两个分贝的低频响动,和二十米之外的三十分贝,本质上是截然不同的。

她既不敢也无法决定什么,肾上腺素的分泌让她发出一种绝望的颤抖,她使劲掐我的肚子。

我很不满地哼了一声,又要睡去,这时候我的李小芹着急了,她就用手去捂住我的嘴。

我在梦中被一口巨大的海水呛到,被她捂得直咳嗽,很大声的那种咳嗽,一阵挣扎之后,我找到了我的救生圈,我醒来,有些愤怒——

“你干吗啊?”

这一吼不要紧,厨房里什么声音都没有了,她紧张地拉着我打开灯,却看见厨房里什么动静都没有:灶台已经被我抹得像岩玉一样青葱油亮;垃圾袋也被我扎好了口子,里面是一只一斤半密云柴鸡的残骸,它是绝对不可能跳起来作祟的;冰箱里还有一些猪扇骨,如果不断电,它们应该可以在这里沉睡亿万年之久。我觉得这事简直是不可理喻,女人身上总有太多不可理喻的事情,尤其是李小芹这样的漂亮女人。我很不高兴——

“以后做噩梦不许捂我,万一把我闷死了怎么办。”

小芹撅着嘴很是委屈,担心自己从此被我当神经病看。

早上上班之前,小芹说:“你晚上多拉几个朋友来做饭喝酒吧,我们把厨房好好闹一闹,驱一驱邪气,就不再闹鬼了。”

我说:“好啊,你要去买菜,要有鲫鱼、猪蹄,还要买花菜、豆腐。”

晚上小芹买了菜回来,在楼道口看见居委会的肖阿姨坐在那里,阿姨眯着眼睛,似笑非笑地望着她——

“姑娘,有喜事啊?”

“我男朋友回来了,好好庆祝一下!”

肖阿姨总是坐在那里,只用报纸和收音机就可以打发一天,偶尔看见她拿着烟卷,当她吐着烟圈的时候,你都看不到她的那双被皱褶压倒的凤眼会望向什么距离,她和我们这些外地的老乡插科打诨,看着一拨又一拨的租客离开,回来,或者永远消失。这样的阿姨,也许以前也曾经漂亮过吧。

我喊了戴逸、杜路两个好朋友过来。我就做了拿手的酥炸鲫鱼,四条,一人一条,就着凉菜,三个人先喝起来了。我让小芹去伺候红烧猪蹄,时间要长点,她就看着我们喝,不时照顾一下厨房。

那一顿酒距离我31岁的生日刚好过去两个月,我清楚地记得那个日子,也许就是从那一天开始我们的生活发生了转折,而昨天的闹鬼就是一个序幕。我三十一年生命里其实只有三样收获:第一是读了很多书,大概有两百多本能很完整地记下来,即使忘掉的段落也能随手翻到它应在的页码;第二是我的发小李小芹,她是我遇到的唯一一个什么都不要只要我的人,唯一一个对我无条件宽容到底的人;第三个就是我与生俱来的厨艺了,所有认识我的人都知道我是厨神。这三样收获我唯一敢自我表现的就是厨艺了,其实这并不很难,只是我很会拆解复杂的东西而已,比如我工作的那份杂志,还有长篇小说,我会把那一大堆都吃到大脑里,从章节到段落,结构到故事线,语言到情绪,最后让每个标点和行列都有合理的构成。搞清它们之所以出色的秘密。厨房的事情也是一样的,我会从外面吃到的好吃的菜中,拆解出很多东西来,它们的原料,这是最基本的,然后是佐料、配料,从草壳,山胡椒,到各种意大利香草,牛肉酱,豆瓣酱,咖喱酱是新加坡咖喱还是印度咖喱,肉末是土猪肉还是黑猪肉——我用的是一种很笨的功夫,绝不像别人是看了食谱再照着去做,我从不看食谱,因为食谱不能提供给我味道,我必须得先吃,然后再自己分析出食谱。

这个过程和常人不同,即使我吃到北京的各种美食,我也绝不会从网上去找它们的食谱,我也没法问厨师,因为他不可能告诉你真正的秘密。你唯一能问的就是某种配料的成分,他一般都会慷慨告诉你这是什么,如果他不告诉你,他就是不解释你的担忧,你可以质问他这里面是否有危险化合物,或者让人上瘾的东西。

接下来的事情当然是口感的,我可以试出酱料是油炸之后再放的水,还是水开之后才放的酱,从表面判断出鸡皮是烤出来的还是蒸出来的,从丰腴松紧的程度判断火候大小和时间,从汤底的粘稠度判断骨胶的析出过程,从鲜度判断到底是天然谷氨酸钠,还是味精、高鲜味精、鸡精,还是某种蘑菇……

这还只是一些基本的东西,后面的功课还有很多,总之,我一定会形成自己的食谱,也许和原作者会有一些差别,有时候完全错了,我的判断经常失误,但我无论如何总得把那道菜折腾出来,然后不停地改良,这些事情不会对我的故事产生很大的影响,所以我得暂时放一放。总之,那一天我得让我徒有其表的女友学着做菜,她给我看过她从前演出的视频,完全是不食人间烟火的女子,脑子里永远缺乏做菜的那一根筋。

我对戴逸和杜路两个朋友说:“我老婆最近经常梦见鬼,万一我出差了,你们几个好好照顾一下。”

戴逸说:“怎么照顾,来你家陪她睡吗?哈哈哈哈哈。”

汪涵

无论是金圣叹的三十三则“不亦快哉”,还是苏东坡的十六件“赏心乐事”,都没有洗手下厨这回事。这一点无疑让我感到惋惜,光是“君子远庖厨”这一句话,就抹杀了多少烟火神仙的乐趣。

记得小时候在乡下,做饭时我总是要抢着去烧柴火,有时候烟火从吹火筒里倒灌出来,呛得我不光嗓子疼,胸口也疼,我还是痴心不改——不为别的,就为那弥漫的饭香里有我的一份付出,大人们也识趣地表扬我一句:“这餐饭也有建刚伢子的功劳咧!”长大以后,我越发明白厨房里其实根本没那么多教条主义,孔子说:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”如果能够在人间烟火里得到快乐,那能不能步步高升,能不能衣锦还乡之类的想法,确实可以暂时放一边去。从这一点来说,孔子实在是个很可爱的人。

幸好还有不少古人和近人和我的想法一样,清代的袁枚写了一部《随园食单》,里面是他四十年的厨房实践和三百二十六道菜谱,这本书至今仍是大厨的经典。秦淮八艳中的董小宛不但貌美如花,更是烹调高手,一款“董糖”香酥了几百年,甜遍了众人心。张大千似乎也开过一个不算是玩笑的玩笑,他说自己若论诸艺,厨艺第一,绘画第二也!他留下的那一张飘香绵长的手书家宴菜单至今还飘香绵长。还有京城第一大玩家王世襄也烧得一手好菜,素菜能烧出荤菜味道,荤菜能烧出素菜味道。

因此,一部以厨房为焦点的小说一定能让我兴致盎然。多令讲的是一个现代都市故事——我知道他爱厨艺,却没有想到他会写关于厨艺的小说,而不是关于厨艺的杂文。对于他而言,在厨房里经营一部好小说带来的挑战,是远远大过杂文的。所以他做了勇敢的尝试,用文字制造了一个人间盛宴的幻境。读他的文字,我的心境总是陷入在往事和思考之中,我们关于味道的往事大多相似——小镇的香干,河汊的鲫鱼,沾上了亲人汗水的年糕。我们可以拿这些往事来互相印证,索引,交换乐趣,而味道中的人生却迥然不同,对于多令来说,这些关于味道的记忆陷进了一个都市困境,他小心翼翼地解答着这个困境,让他的人物挣扎,战斗,最后和命运达成了和解。

多令的行文也如同高妙的厨艺令人激赏,他将《楚辞》的绮丽狂放带进了现代文学之中,这无疑是他作为湘人的本能和天赋。依我的浅见,巫楚文化中的魔幻色彩很难和大都市的理性生活做很好的结合,但他竟然找到了厨艺这样一个契合点。读他的文字,我总是会情不自禁地联想起楚辞,比如《九歌》中的“瑶席兮玉瑱,盍将把兮琼芳;蕙肴蒸兮兰藉,奠桂酒兮椒浆。”

这种对厨艺的依依不舍很可贵,老子还说过另一句话“治大国,若烹小鲜”。当我们锐气尽藏,青春渐远,确实没有哪种手艺能像厨艺那样象征着我们经营人生的智慧。于是伺候家人,招待朋友的宴席就成了日常的功课,这个功课里有彼此心领神会的冷暖人生,煮面是柔情,糖醋是蜜意,选料是众里寻她,翻炒是热恋升级,原来厨房里的煎炒烹炸如此多情,他用一部小说讲了“食色性”,我只想表扬一句“会烹调的男人帅也”。

说到这里我想起一个故事,可以作为这部小说的禅机。唐朝有一个文喜禅师,曾向一位牵牛的老翁借宿。老翁说:“你有执着心,不能留你住。”文喜回答:“我没有执着心,我受戒了。”老翁回呛一句:“你没有执着心干吗要去受戒?”后来,文喜禅师在寺庙里担任煮饭的工作,一日,雾气腾腾的厨房突然出现了文殊菩萨,其实,之前的老翁就是文殊菩萨的化身。文喜毫不犹豫,拿勺子去打文殊,边打边念:“文殊自文殊,文喜自文喜,今日再相见,或乱不了我。”显然,他是在意文殊打扰他在厨房里的清修。文殊菩萨风趣地回答:“苦瓜连根苦,甜瓜彻蒂甜,修行三大劫,却被老僧嫌。”

由此可见,一个发生在厨房里的故事,连菩萨都无法抵挡,何况你我凡人?

123

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

——李商隐

第一章

我并不是一个害怕孤单的人,我只是害怕那些孤单中的响动——钢琴,雨,落叶的旋转,夜晚猫的跃动。

对于我的耳朵,这些响动都是有形状的,它们会一起变化,每刻都有声音飞翔,每刻也有声音降落,它们在秋天的移动会构成孤单的要素,那不想在地铁里背过身去的一瞬间,会有人喊你的名字——城市吞没了很多人,却没有吞没这个季节,秋天还是如约而来,这些声音都让我想起有那么多人已经被城市吞没,他们在梦中反反复复,照耀他们的最后一丝光亮,也业已消失。

当然,还有夜晚里水喉的突然响动,就像在夜晚起来咳嗽的人一样,可能在楼上的阳台,可能在隔壁的厕所里,也许是一场巨大的呕吐,也许是一次例行的小便。如果你不知道是谁,你也不愿意知道他到底是谁。

有那么多年,她走了,我总记得在秋天和她一起去买螃蟹的样子,我们租房而居,没有人给我们送螃蟹票,也没有吃过金悦广告里那有着十厘米长蟹钳的螃蟹,但买螃蟹是幸福的,在小厨房里煮螃蟹也是幸福的,我们去八里庄的菜市场买三十几块钱一斤的螃蟹,后来发现二十几块钱一斤的也挺好吃,只是个头小一点而已。我会用牙签挑走那针尖大一点的苦味部分,青色的和黑色的脏器。每次她听见我翻开锅盖的声音,就会惊喜地跑过来问,好了吗?好了吗?我喜欢她穿着灰色的毛衣,依偎在我的身上,感觉就像是一只豚鼠,那是秋天带给我的最后温暖。

我经常出差,所以小芹经常一个人去八里庄的菜市场,夏天,秋天,冬天,这样的季节变化,总是推进着她渴盼我归家的焦急感。

她有时候很讨厌秋天的感觉,讨厌在白杨树下走的那一段路,下班的时候,每个人的背上都好像被符咒贴着,顶着冷风快步行走,很机械的动作,城市的秋天就像采油机一样,高高竖立在风中,重复着枯燥得没有绿色的动作。

秋天恰到好处地把孤独感分配给了每一个人,活着是一件特无聊的事,做饭吃饭看电视,如果我还有一丝趣味,我愿意选择史蒂芬·金的小说。这个秋天发生了一些怪事,晚上她一个人睡得迷迷糊糊的,依稀听到厨房里有锅勺的响动,还有男人说话的声音,油烟味也传了出来。

她依稀以为是我回来了,终于可以做螃蟹吃啦,也许她在梦中笑了一下,没有人看见她甜美的嘴角。

但这不是真的,她说,真正发生的事情,是厨房里真的有声音在,铲子,锅盖,没有关紧的水喉——

她开始在梦境里挣扎,想从一个梦跳进另外一个梦,但这是多么的徒劳。那些声音像钢丝一样伸出,抓住了她,她不得逃脱。

碟子在撞击着,发出了声音,隐约有人在说话,还有人说吃完这顿,我们就上路吧。她把自己捂在被子里,呜呜呜,眼睛里有泪水,她不敢出去看,她以为自己是在做梦,有鬼溜进她家来炒菜——

她多么希望自己是在做梦啊,过了一阵,餐厅里响起吧唧吧唧吃饭的声音,她无法确认到底发生了什么,叫也不敢叫,等到黎明的时候,终于什么声音都没有了,她战战兢兢地从门缝往外看,什么也没有。

她打开门——确实一片寂静,什么都没有发生过,她确实在做梦,她又到厨房里去查看,东西都在原来的位置,但每个餐具都被擦得干干净净,连她做晚餐留下的垃圾都不见了,她平时都不会这样卖力地收拾厨房。

她收拾好自己的东西,魂不守舍地上班去了,她给我打了电话,说了昨天晚上发生的事情,我说那肯定是在做梦:“就算真的有鬼,我童小明来,它还不得赶紧逃命?别怕,我今天就请假回家。”

她迷迷糊糊地放下电话,抬头看见总监愤怒的眼神:“工作周报,就你一个人还没有交呢!”

去他妈的工作周报吧,我们约定在地铁站见面,在拥挤的地铁站找到一个拥抱的空间。那时候的我比现在胖一点,因为我选择的是错误的锻炼方式,我几乎每晚都要去朝阳公园打篮球,而不是长跑,篮球运动容易让人感到饥饿,它的深处是有一种力量,推着人往横向里长,为了挤倒别人,在不可避免的冲撞中,断掉肋骨的是别人,而不是我。我总是赢,在这样的较量中,我总能击倒比我重二十公斤的家伙,我结实得像一头熊那样,我用六英尺长的手臂抱她,像围住一个梦境的城墙,就像我每天在地铁上所做的那样,在欲望和困守的战斗中,找到一点空间感,在一天的号角吹响之时,让她感到不畏惧就好,也许是暂时的。

晚上我如约回家,她搂着我入睡,心里感觉踏实多了。

她扔下书和遥控器,我的拥抱可以塞紧她的耳朵,隔绝于梦中。

半夜,我酣然入梦,她又回到那种半梦半醒的状态,但好安静啊,真的,什么都没有了。她想,这下可以安心睡觉了,她听着我的心跳,那种心跳有力地透过胸肌的阻挡,进入梦乡。

但一丝淡淡的油烟味道传来了——

好像她在梦里吃红烧肉一样,螃蟹也快熟了,她馋得流口水,她突然惊醒了,这不是梦!

油烟味道确实传来了,还有排风扇低速的转动声,她头皮发炸,血液凝固了,她后来说她能分清声音和气味的距离:我们前楼冰城烧烤屌丝青年们的喧闹和歌唱,还有偶尔断片式的嚎叫,此刻都是这丝丝缕缕气味和声音的背景。

深秋的夜晚已经很寒冷,因为这夜晚会让人失去一些力量和勇气,暖气还没有送来,你得克服被窝里外的巨大温差去起床,你在一双安全的臂膀,一只充满热尿的膀胱,两个人频率相同的呼吸,头发的纠缠和皮肤的厮磨中,去面对一个黑暗而不可知的世界。她对声音有着超常敏锐的距离感,她是学声乐的,本来有机会站在中华世纪坛和奥林匹克中心之类的地方,可能,她是唯一一个从金铁霖老师那里逃跑的学生。

那种三米之外,也许只有一两个分贝的低频响动,和二十米之外的三十分贝,本质上是截然不同的。

她既不敢也无法决定什么,肾上腺素的分泌让她发出一种绝望的颤抖,她使劲掐我的肚子。

我很不满地哼了一声,又要睡去,这时候我的李小芹着急了,她就用手去捂住我的嘴。

我在梦中被一口巨大的海水呛到,被她捂得直咳嗽,很大声的那种咳嗽,一阵挣扎之后,我找到了我的救生圈,我醒来,有些愤怒——

“你干吗啊?”

这一吼不要紧,厨房里什么声音都没有了,她紧张地拉着我打开灯,却看见厨房里什么动静都没有:灶台已经被我抹得像岩玉一样青葱油亮;垃圾袋也被我扎好了口子,里面是一只一斤半密云柴鸡的残骸,它是绝对不可能跳起来作祟的;冰箱里还有一些猪扇骨,如果不断电,它们应该可以在这里沉睡亿万年之久。我觉得这事简直是不可理喻,女人身上总有太多不可理喻的事情,尤其是李小芹这样的漂亮女人。我很不高兴——

“以后做噩梦不许捂我,万一把我闷死了怎么办。”

小芹撅着嘴很是委屈,担心自己从此被我当神经病看。

早上上班之前,小芹说:“你晚上多拉几个朋友来做饭喝酒吧,我们把厨房好好闹一闹,驱一驱邪气,就不再闹鬼了。”

我说:“好啊,你要去买菜,要有鲫鱼、猪蹄,还要买花菜、豆腐。”

晚上小芹买了菜回来,在楼道口看见居委会的肖阿姨坐在那里,阿姨眯着眼睛,似笑非笑地望着她——

“姑娘,有喜事啊?”

“我男朋友回来了,好好庆祝一下!”

肖阿姨总是坐在那里,只用报纸和收音机就可以打发一天,偶尔看见她拿着烟卷,当她吐着烟圈的时候,你都看不到她的那双被皱褶压倒的凤眼会望向什么距离,她和我们这些外地的老乡插科打诨,看着一拨又一拨的租客离开,回来,或者永远消失。这样的阿姨,也许以前也曾经漂亮过吧。

我喊了戴逸、杜路两个好朋友过来。我就做了拿手的酥炸鲫鱼,四条,一人一条,就着凉菜,三个人先喝起来了。我让小芹去伺候红烧猪蹄,时间要长点,她就看着我们喝,不时照顾一下厨房。

那一顿酒距离我31岁的生日刚好过去两个月,我清楚地记得那个日子,也许就是从那一天开始我们的生活发生了转折,而昨天的闹鬼就是一个序幕。我三十一年生命里其实只有三样收获:第一是读了很多书,大概有两百多本能很完整地记下来,即使忘掉的段落也能随手翻到它应在的页码;第二是我的发小李小芹,她是我遇到的唯一一个什么都不要只要我的人,唯一一个对我无条件宽容到底的人;第三个就是我与生俱来的厨艺了,所有认识我的人都知道我是厨神。这三样收获我唯一敢自我表现的就是厨艺了,其实这并不很难,只是我很会拆解复杂的东西而已,比如我工作的那份杂志,还有长篇小说,我会把那一大堆都吃到大脑里,从章节到段落,结构到故事线,语言到情绪,最后让每个标点和行列都有合理的构成。搞清它们之所以出色的秘密。厨房的事情也是一样的,我会从外面吃到的好吃的菜中,拆解出很多东西来,它们的原料,这是最基本的,然后是佐料、配料,从草壳,山胡椒,到各种意大利香草,牛肉酱,豆瓣酱,咖喱酱是新加坡咖喱还是印度咖喱,肉末是土猪肉还是黑猪肉——我用的是一种很笨的功夫,绝不像别人是看了食谱再照着去做,我从不看食谱,因为食谱不能提供给我味道,我必须得先吃,然后再自己分析出食谱。

这个过程和常人不同,即使我吃到北京的各种美食,我也绝不会从网上去找它们的食谱,我也没法问厨师,因为他不可能告诉你真正的秘密。你唯一能问的就是某种配料的成分,他一般都会慷慨告诉你这是什么,如果他不告诉你,他就是不解释你的担忧,你可以质问他这里面是否有危险化合物,或者让人上瘾的东西。

接下来的事情当然是口感的,我可以试出酱料是油炸之后再放的水,还是水开之后才放的酱,从表面判断出鸡皮是烤出来的还是蒸出来的,从丰腴松紧的程度判断火候大小和时间,从汤底的粘稠度判断骨胶的析出过程,从鲜度判断到底是天然谷氨酸钠,还是味精、高鲜味精、鸡精,还是某种蘑菇……

这还只是一些基本的东西,后面的功课还有很多,总之,我一定会形成自己的食谱,也许和原作者会有一些差别,有时候完全错了,我的判断经常失误,但我无论如何总得把那道菜折腾出来,然后不停地改良,这些事情不会对我的故事产生很大的影响,所以我得暂时放一放。总之,那一天我得让我徒有其表的女友学着做菜,她给我看过她从前演出的视频,完全是不食人间烟火的女子,脑子里永远缺乏做菜的那一根筋。

我对戴逸和杜路两个朋友说:“我老婆最近经常梦见鬼,万一我出差了,你们几个好好照顾一下。”

戴逸说:“怎么照顾,来你家陪她睡吗?哈哈哈哈哈。”

下载地址:

点击下载TXT

作者:多令(现代)

作者:多令(现代)